低線量放射線研究センター設立記念シンポジウム(2001年5月16日開催)のご報告

![]()

| 開会挨拶 |

石田(司会) ただいまより電力中央研究所低線量放射線研究センター設立記念国際シンポジウムを開始します。皆様方には大変お忙しいところをご来場いただき、まことにありがとうございます。私は本日の司会進行役を務めます、低線量放射線研究センター副所長の石田でございます。よろしくお願いいたします。

開会にあたりまして、当所の理事長佐藤太英(もとひで)よりご挨拶をさせていただきます。

佐藤理事長: 本日は大変お忙しい中、また雨の中、かくも多数ご来場いただきまして、本当にありがとうございます。また、日頃は私ども研究所の運営に関しまして、大変暖かいご理解とご指導を賜り、重ねて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。

私ども電力中央研究所におきましては、約10年ほど前から大学など、電中研以外の研究機関とも協力しながら共同で低線量放射線影響、生体への影響について大変大きな関心をもって研究に取り組んできました。その結果、これまでにいろいろなデータが蓄積されてきました。すなわち放射線はいかに低い線量であっても必ず生物に悪い影響を与えるという、従来のものの見方を見直すべきさまざまな証しがわかってきました。こういったような成果は、最近の国際的な低線量放射線影響の見直しの機運の高まりに非常に大きな役割を果たしてきたのではないかと、私は自負しています。

今回私どもはこういった大きな世界的な流れも踏まえ、この流れをさらに大きくすることを狙い、昨年の10月、低線量放射線研究センターと称し、東京都の狛江市の中に開設しました。このセンターでは実際に放射線を照射できる実験室があり、生物実験をいろいろとできるようになっています。そこでわれわれとして放射線の生物影響を正しく理解する、そのための研究を自ら行うということで、いろいろなデータを取ってきました。さらには国内外のさまざまなこれに類する研究をなされている皆様方と一緒になり、共同研究をしていこう、こんなことで全国ネットをいま構築しています。すでに大勢の先生方にも参加していただいています。

さらにはそういった得られた成果を世の中に発信していくことが非常に大事だろうという思いから、この研究センターを作りました。自ら研究する、さらには内外の研究者と連携を取る。得られた成果は社会に発信していく。この三つの機能を備えた研究センターを作りました。今後この研究センターは原子力の開発利用がますます重要となります21世紀を見据え、人々の放射線影響に対する正しい理解がいっそう進むように、また、合理的な放射線防護基準の確立、さらには医療への応用を目指して研究を進めていきたいと考えています。

重ねて申しますが、放射線の生物影響については、世界的にも非常に関心が高まっています。わが国におきましても昨年末にまとめられた「原子力研究開発及び利用に関する長期計画」は原子力委員会がお作りになりましたが、その中で放射線の健康リスク評価あるいは合理的な放射線防護基準に研究成果を積極的に取り入れるべきだということが指摘されています。こういったような時期に低線量放射線の生物影響に関する最新の研究成果を皆様方にご紹介し、将来の放射線防護のあり方についていろいろな分野の方々とさまざまな角度から議論をする機会を持つ、これは非常に意味があることではないかと考えた次第です。

そこで私どもは、先ほど紹介した低線量放射線研究センター設立の記念のシンポジウムということで、本日のシンポジウムを開催させていただきました。このシンポジウムにはご案内のように海外から非常にお忙しい中、放射線防護のあり方についてのオピニオンリーダーであります国際放射線防護委員会の委員長、クラーク教授がおいでです。クラーク教授は英国放射線防護局の所長も歴任されておられます。さらには放射線医学の世界的な権威者であり、フランス科学アカデミー会員で、パリ大学のベクレル研究センターの所長をなされているテュビアナ教授をお招きしています。また、国内からは京都大学医学部の名誉教授であり、わが国の放射線生物研究をこれまでずっとリードされてこられた財団法人体質研究会理事長の菅原先生をお招きしております。それに加えまして非常に僣越でございますが、当センターの研究員酒井から研究成果の一部をご紹介させていただき、低線量放射線防護の科学的根拠を求めてという題で講演とパネルディスカッションを企画しました。

本日は原子力の重要性がますます重要になる現状から見て、これからの放射線防護のあり方はどうあるべきか、皆様方と一緒に考えてまいりたいと考えています。今日のこのシンポジウムが明日からの新たな研究の糧となり、また、世界共通のミッションを目指した議論の引き金になれば非常に幸いだと存じております。それでは長時間になりますけれども、最後までご静聴いただきますようお願い申し上げまして、私の開会の挨拶とさせていただきます。

![]()

| パネルディスカッション |

司会:大変お待たせいたしました。これより先ほどご講演いただきました4名の先生方によるパネルディスカッションを始めたいと思います。座長は当所の名誉研究顧問の田ノ岡宏先生にお願いいたします。それでは田ノ岡先生よろしくお願いいたします。

田ノ岡(座長):それでは始めさせていただきます。

先ずはパネリストの先生方の紹介です。

いちばん左が酒井さん、低線量放射線研究センターです。

それから2番目が菅原先生です。菅原先生は中国のウエイ先生と共同してこの本を最近まとめられました。中国の高放射能バックグラウンド地方の住民調査のいままでのデータを全部これに総括しておられます。

3番目はクラーク先生、ICRPパブリケーション、ここにお示ししました。クラーク先生は申すまでもなく、ICRPの委員長でおられます。

4番目はフランス・ナショナルアカデミーの出された本で、これはICRPを批判された本であります。これをまとめられたのがテュビアナ先生です。そういうわけで4人の先生を紹介させていただきました。

今日は一つのメインテーマを決めます。それについて4人の先生に一人ずつ簡単にご意見を伺います。それからその一つのテーマについて議論をしていただきます。その間に質問のおありの方は質問を提出していただきます。それでパネリストの先生に答えていただく。いちばん最後は少し時間を残しまして、これからの放射線防護はどうあるべきか。どういう方針でいくべきかというご意見を4人の先生に一言ずつ述べていただこうと思います。

今日考えてきましたメインテーマは放射線防護の基礎、それからクラーク先生がおっしゃるリスクベネフィットのリスクそのものの根底にある放射線の低いほうの領域では、どのくらいの本当のリスクがあるか。そのリスクとはどういうものであるか。安全線量というものは本当に存在するか。しきい値線量というものは本当に存在するか。それをこれから明らかにするためにはどういう努力をしなければいけないか。そういう問題が入っています。ですから私はパネリストの先生にお願いいたします。放射線発がんにしきい値線量があると思うか。イエスまたはノー、またはわからない。その三つを答えていただきます。(笑)それではご自分の考えを簡単に述べていただきます。これで初めの10分を費やしたいと思います。まず電力中央研究所の酒井さん、ご自分の見解をお述べください。

酒井:四つ目のカテゴリーを入れさせてもらいたいのですが、その質問は難しい。まずしきい値線量といいますと、どうしてもLNT、直線仮説と密接に絡んでくると思います。それともう一つは、しきい値線量といった場合は当然ヒトのリスクを想定したことを最終的には言うことになると思います。私どもがやっています動物実験で得られたデータを、どういう具合にヒトのところまで持っていくかという問題がまず一つあります。

ただ、私が考えますのに、どんなに低い線量であってもリスクが存在するという考え方は、生物が持っている放射線に対する巧妙な応答を過少評価しているのではないかと思います。今回いくつか紹介しましたけれども、そのようなデータを積み重ねて、生き物が低い線量の放射線に対してどう応答しているか、反応しているかということを踏まえて、将来的にしきい値線量というところへ議論がいければと考えています。

田ノ岡:あともう一言、イエスですかノーですか、わからないですか。

酒井: 先ほどので答えたことになっていないのでしょうか。(笑)現段階で強いて言えば、まだわからないというところだと思います。

田ノ岡:それでは菅原先生、よろしくお願いします。

菅原:私は、しきい値という言葉自身の定義が、人によっていろいろだと思います。それを非常に広い意味で取ります。というのは私たちがハイバックグラウンドで示しましたが、少なくとも自分たちから見たところでは統計的に増加はないけれど、それが少しも増えていない。あるいはむしろ減っているということを言い切るだけのデータはありません。しかし実際には増えていない。そういうようなプラクティカルな意味も含めて、私はしきい値があると思います。

そのメカニズムを考えるときに、一つはいま酒井先生がおっしゃったように、非常にはっきりしきい値があると思う。たとえばこれはまだ皆さんが研究中ですが、遺伝的不安定性という現象が発がんのリスクに非常に密接に絡んでいるとすれば、遺伝的不安定性はあるレベルまでは生体が起こさないで、あるレベルを超えたところで起こすだろうというのが生物学的な常識だと思います。その場合にはかなりはっきりとしきい値があるかもしれない。ところがそうでなくて、テュビアナさんの話もありましたが、われわれは普段でもいろいろ酸素ラジカルその他で障害を受けていて、それにプラスアルファとして放射線があるのだから、それとの相対的な関係であるところからはっきり増えてくるということを考えれば、実際的な意味で統計的にしきい値があると言える。その二つの立場があるだろう。そういうことを両方含めてまだ何とも決められませんが、そういう広い意味でのしきい値があると考えたいと思います。

田ノ岡:菅原先生ありがとうございました。クラーク先生お願いします。

クラーク:さらに研究をする必要があると申し上げたいと思います。私の考えでは、低い線量に対する被曝でのリスクですが、とくに公衆を対象にした場合、環境的な被曝というものがあります。このへんは公衆にとっての大きなチャレンジと言えましょう。たとえば原子力発電プログラムの研究等があれば、また放射線の廃棄物を地下に処分するというような必要があれば、やはり公衆に対する一つのチャレンジということになります。非常に懸念を持つ。また認識として非常に高いリスクがあるのではないか。そういう考えが持たれますから、長期的な課題があると言えるかと思います。一般公衆に納得してもらうのが必要です。どのように基準を設けるかということがわかっているのだということを理解してもらう必要があります。

疫学的に見た場合に、どのようなかたちで放射線が細胞遺伝子のレベルで働くのかという機構を理解する必要があります。その結果どうなるのか。これを理解していく必要があります。疫学的な研究は統計的な検定力ということで限界があります。それもわかっています。一部の疫学的な研究ですが、テュビアナ先生の先ほどの引用にありましたように、非常に明確なしきい値というものを示唆しています。もちろんほかの研究もあるわけで、甲状腺がんをヨウ素131で治療するという例の中でも、すでにその証拠が上がっています。それから子宮での結果ですが、ここではリスクが20mGyくらいでもあるのではないかという示唆も出ています。

この疫学的な研究を補完するものとして分子レベルの研究があるわけで、私もたしかにテュビアナ先生の言ったことは同意できるところが多くあります。生物科学的なアポトーシスであるとか遺伝子的不安定、あるいは近傍者効果というような複雑な経路があるわけで、相互作用が起こっています。異なるプロセスの間での相互作用があることから、これは重要な研究分野であると言えるかと思います。同僚の皆さんはぜひこの研究分野を追究していっていただきたいと考えます。

放射線は発がん物質としては非常に弱いものです。また、無差別的に働くものです。化学物質の発がん物質とは違います。こういうものは直接結合するわけで、遺伝子の一部につながっていくものです。しかし放射線は無差別に作用するものです。ですからこのへんは理解を深めなければならない。

もう一つ言わせていただきますと、実際的な結果を考えなければなりません。もししきい値なるものがあるとしたら、すべての組織、器官に適応されるものなのか。そうではないのではないかと思います。応答というものは器官によって違う。おそらく放射によっても違ってくると考えます。平均的な期間に対する防護のための放射でありますが、たとえばしきい値があるということであれば、平均的な期間、線量という扱いができなくなります。また、そのしきい値に対して慢性的な被曝、あるいは急性の被曝という言い方もできなくなってくる。そうするとどのようにして線源を制御していくのか。放射核種は病院の中でも核医療の部分から放出されるものがあります。これをどういうふうに制御するのかということになってきます。

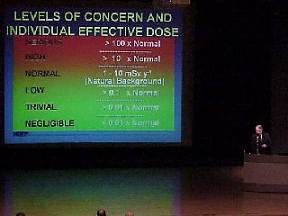

この線量でも結果の線量を個別に扱っていく。すなわちほかの線源とは個別に扱っていくことが、しきい値があるとした場合にはできなくなってしまいます。というのも照射の履歴は個人によって違います。たとえば医療的な診断を得た人、私のように世界を300回ぐるぐる回った経験のあるような人間、そういう個人もいます。ですから結果というものは、個人のこれまでの被曝の履歴によって変わってきます。しかしそういうプロセスがないと言っているわけではありません。しかし実際的な防護システム、防護系を得るのは難しいということになります。一般の人のリスクの認識としては非常に実践的なアプローチとして、自然のレベルの何倍、何分の1というのがよろしいのではないかと思います。

ちょっと余分に時間を使ってしまいましたが、まとめますと状況によってはしきい値があるのではないかという場合はあります。また、状況によってはそういうしきい値はまずないであろうという場合もあります。実際的に考えた場合、しきい値を考えた上での防護系ということになりますと非常に難しくなってくる。ですから放射線源を制御できるのだということを公衆に理解してもらわなければなりません。それに関してどうやったらという提案はあるのですが、そうではないという意見が、たぶんテュビアナ先生のほうであるかと思います。

田ノ岡:クラーク先生ありがとうございました。先生のお答えは、条件つきということですね。先生はノーとおっしゃるのではないかと思いましたけれど、条件つきでイエスということでしょうか。

クラーク:私はあまりドグマティックには語りたくないわけです。非常にオープンにものをとらえていきたいと考えています。また、その意思決定は透明さをもってやっていきたいと考えます。

田ノ岡:それではテュビアナ先生どうぞ。

テュビアナ:フランスの科学アカデミーのポジションをちょっと訂正しますと、必ずしも批判をしているわけではないわけで、ドグマ的なとらえ方をしているわけではありません。もちろんICRPのメインコミッションの人間がドグマ的だと言ったわけでもないのですが、その評価をするにあたりチェルノブイリの事故がありました。5万3000人ががんで死んだという言い方をしますが、これがおかしいのは計算の仕方のほうです。ICRPがおかしいわけではありません。このへんの計算のほうがおかしいということになります。

いまクラーク先生も言われましたように、ドグマ的な言い方をしてはいけない。それは私もそのとおりだと思います。しきい値があるかもしれない、ないかもしれない。これはじっくり取り組むべき問題であると考えます。データを見てみますと5mGyあるいは10mGyくらいのわずかな線量でも、細胞の中での変革が起きるだけ十分大きいことになります。遺伝子の活性あるいは抑制が10mGyくらいでも起こってしまいます。ですからしきい値、これ以下では細胞に影響がないというような値があるのではないか。これはかなり低い線量ではないかと考えます。しかしいまの発言にもありましたように、非常に複雑なものです。

相互作用があります。さまざまなDNAの領域の間であるわけで、筋紡錘細胞、それからcytoplasmも役割を果たしています。細胞が照射を受けた場合に活性化したりする役割を果たす。ですから私もドグマ的には語らない。きちんとしたサポートをするデータがなければ、数ミリグレイ以下でも発がん性があるかもしれない。私の考えでは、これ以下の線量では発がん性はないと考えますが、検討の余地はあると思います。1電子を通過させることで、遺伝子の修復の誤りを起こさせてしまう。それによって細胞が不安定化する。そして細胞の修復能に影響が出てくる。それによって発がんということになる可能性があります。常にゼロから数グレイまでの間でがんが注入される確率があるかと思われます。

もう一つ私が反対したいのは直線モデルです。直線2次モデルには直線部分があります。ゼロから数百ミリグレイまでのものがあり、これはデータと一貫しないものです。ですからこれは反対なのですが、しかしながら直線2次モデルの最初の傾斜は非常に緩やかなものです。そして線量の影響がその後立ち上がってくることになります。しかしここでいちばん重要なのは線量ではなく、線量率であると申し上げたいと思います。

私は先ほども説明しようと思ったのですが、DNAの単一の障害でたとえば遺伝子の活性など、多くの現象が引き起こされます。その相互作用により、よりよい細胞成長につながる場合もあります。そうしませんと複数の細胞のある組織には、それは不可能であるということになるかと思います。非常にわずかの線量で細胞成長の効率が高まることもあり得ると考えます。

これも一般論になりますが、甲状腺がんの場合、私どもは先ほどの公式の中で研究をしています。20年間にわたって研究を進めてきました。そして突然、若い子供の中で甲状腺組織が最も感受性の高いものであることがわかってきました。80〜100mGyくらいで、もう十分です。ここでその発現作用につながってしまいます。甲状腺組織が18歳の場合には、がんの確率が非常に低い。そして25歳までいきますと、この確率はゼロになります。同じ組織です。しかし非常に異なる反応を示します。これはなぜなのか。若い子供の場合には非常に高い潜在的な細胞分割がある。これがおそらく発がんプロセスを促進しているのではないかと考えます。しかし18歳になりますと、細胞分割の確率も非常に小さくなってくると考えます。したがってがんの確率も大変小さくなる。これはまったく同じ組織です。しかしその反応が年齢によって違うわけです。

また、肺のような組織がありまして、そしてまた白血病もありますし、それも違った反応を示す。200mGy、あるいはそれ以下でも起こる可能性はあるということで、全般化して話すことはできません。しきい値があるのかないのかということで話すことはできません。組織のレベル、そして個々人の年齢を加味しなければなりません。防護ということから考えてみますと、すべてのこういった変数を考えて単純なルールを出すことはできません。そういうことで数ミリグレイでもがんは起こり得る。それを否定することはできない。私どもは最小の線量でも発がん性があるということを言っています。しかしながらこれはデータによってサポートされているわけでは決してありません。私どもが言うことは注意深くあらなければならない。数百ミリグレイのものは発がん性があるということは言いますけれども、自然の環境放射レベルで1〜10mGyというのは発がん性がない。

自然環境レベルを研究している人たちに感謝をしたいと思いますけれども、日本においてこのようなタイプの研究がサポートされるということは素晴らしいことだと思います。ただ、フランスにおいてはそういったことはまだ研究されておりませんが、長期的にはそういったものをやっていきたいと思います。協調的であってはならない。そしてもっと研究をしていかなければならない。このような研究の結果がどうなるかということを、最初から予測してはいけない。もちろん数ミリグレイのものは有害ではないと思いますし、発がん性はないと思いますけれども、いまのところそれをサポートするデータはないということで、それを待っているところです。

クラーク:ちょっと付け加えたいのですが、よろしいでしょうか。テュビアナ先生がおっしゃいましたように、自然環境での高い放射レベルでの研究の結果をもっと待ちたいと思います。そしてまた職業的に曝露されているグループで、とくに長時間にわたって曝露されている。そしてまたオーバーワークをしている人たち、そういった人たちのデータが集まれば、長期にわたる曝露がどのような影響を与えるかということがわかってくると思います。何週間か何カ月でこの作業者についてのデータが出てくると思います。リヨンにおいては一つのコホートがあり、5000人の作業員を対象としています。データは現在解析中で、その結果が近々出ることになっていて、たぶん今年中には出ると思います。ということで日本の方も少し話をしていただきたいと思います。

田ノ岡:先生方で追加してくださる方、菅原先生どうですか。

菅原:いまの職業人の研究について一言言わせていただきます。おっしゃるとおり、たしかにそういう研究ができたらいいですが、現実に日本で研究をしてみて非常に難しいのは、たとえばその人たちのメディカルXレイの記録もありますが、それをいまのデータにコンバインすることが非常に難しい。というのはそれぞれの会社の業務事業のことがあって、それが難しい。それから個人の喫煙とか生活習慣を全部調べることも、理屈の上ではできますが、現実には放射線影響協会でおやりになって、大変難しくて困っていた。だから大変中途半端なものしかできない。その点がむしろハイバックグラウンドの方のほうが非常に協力的で、いろいろなデータが取れて、せめてそれを一生懸命取ろうとしているわけです。もちろんそういう職業人の研究の重要性を決して否定しているわけではありませんが、現実にはなかなか難しい問題がたくさんあることだけは知っていただきたいと思います。

田ノ岡:菅原先生のなされた調査の非常に大事なポイントは、低線量率で、つまり一遍に放射線に当たるのではなくて、毎日じわじわと当たった場合の条件と、それから1回当たった条件とでまったくリスクが違うというところを明らかにするのに非常に重要だと思います。これはテュビアナ先生がただいまドーズレイト、線量率が大事だとおっしゃってくださいました。thresholdの問題も線量率が大事だとおっしゃってくださったことに通じると思います。

このへんで雰囲気が出てきました。もう少し激しいやり取りをしていただきたかったのですが、仲よくなってきてしまった。(笑)このへんからもうフロアから質問を受けましょうか。

菅原:私もよければしますけれども。

田ノ岡:どうぞおっしゃってください。

菅原:先ほどからおっしゃるように、放射線によるがんは決して一つではないので、これは昔からシンクレアさんが出している図ですが、ここでわかるように、原爆を受けてから早く出る白血病があり、それから時間が遅れてから出てくるがんがあります。やはりこれを区別しないといけない。そこが一つです。こちらのがんの特徴で、いままでのいろいろな説で非常に説明が難しいのは、正常の、普通の人でもいまはがんになります。だからがん年齢になってから増えるがんが、放射線の線量と関係して増えるというところがあります。それが見事に説明できるかというと、その点が非常に難しい。というのは正常のがんがどうして起こっているか。正常のがんというとおかしいですが、普通に放射線も何も浴びないわれわれに起こっているがんの中で、いくつか特殊なものはその原因がわかっていますが、そのほかのものはほとんどわかっていない。そのわかっていないがんを増やすのですから、それはなぜ増えているのかと言われると、なかなかすぐ答えが出ない。そこに問題があると思います。それをどうやって攻めて研究していくかということが非常に大きな課題であろう。

それでいつも直線性が言われるのは、はっきりしているのはこちらのほうです。これもまた難しい。なぜ線量に応じて直線性が出るのか。それは広島、長崎の例でも、少なくともある線量から上のところでは直線になっていますから、現象としてはそれがありますが、それは先ほど私が申しましたように、もし最初にDNAの傷があるとすれば、直線になるのはどうもおかしいことになる。むしろこちらのほうは、ご承知のように特殊な染色体異常があるということは、二つの染色体がそれぞれ切れて異常なつながり方をする。そういうことになると、これは2ヒットのイベントですから、原理的に直線ではなくて、線量の2乗に比例することになるはずである。だから問題はこちらのほうがどういうメカニズムで起こっているかというところを解かないといけない。

田ノ岡:それは追加させていただきます。これは、1回の非常に高い線量率の話ですね。この裏に線量率の低い話がもう少しあるわけですね。

菅原:はい。

田ノ岡:それを確認しておきたいと思います。

菅原:それで低い話を、たとえば阪大の野村先生がネズミを使ってやられますが、あのネズミも固形がんができるのはネズミのがん年齢にならないとできない。線量率によって大きさは違うけれども、やはり出てくるのはがん年齢であるというところに非常に大きな問題があると思います。

田ノ岡:もう少しゆっくり話しませんか。

菅原:だから線量率が変わっても、がんの増える大きさは違いますけれども、がん年齢になってから出るという点は、ネズミの動物実験で見ても同じような傾向があるようです。これは自然のがんがどうしてできるのかということが、いちばん基本にあるのではないかと思います。

田ノ岡:ありがとうございました。テュビアナ先生どうぞ。

テュビアナ:このスライドですけれども、ここでちょっと批判ができるのではないかと思います。ノミナルリスクは1回のシングルドーズということで、どのがんをとっても1回だけで起こるというものではないと思います。私どもとしては何回も何回も一般的に言われてきて、一般の人たちが信じてきたことですが、ここで1回浴びたということによってがんが起こるということが言われていますが、これをサポートするようなデータはないと思います。1Gyであったとするならば、これは賛成できるかもしれません。しかしながらこの言葉使いは正しくはないと思います。

田ノ岡:非常に重要であると思います。今日の議論のいちばん中心に置いてもよろしいと思います。ドーズレイトですね。クラーク先生、何かコメントありますか。

クラーク:私が申し上げたいのは、このようなカーブの積分がドーズレスポンスカーブになるわけですが、しかしながら時間の変数というものも非常に重要です。たとえば原爆の生存者たちは、最後の5年間ぐらいに4分の1の固形がんが起こる。そしてまた白血病は後期ではあまり起こらないということで、トータルを見てみると、それによってドーズレスポンスカーブのかたちがわかってくるのではないかと思います。日本の生存者のデータを見てみますと、ほとんどの方は賛成してくださると思いますが、だいたい0.1Gyのところで、100mGyのところで発がんのエクセスがあると考えられています。

線量率というのが重要です。というのも100mGyの場合にはラドンは除きますけれども、外部から対外的に受けるもので、すべての人たちはこのレベルは受けます。100、200、あるいはそれ以上のミリグレイのものを受けるでしょう。ここでその線量率が重要になります。疫学的なデータがありまして、急性照射されたものが、一生にわたって受けるナチュラルバックグラウンドと量的に一致する場合にはどうなるかということを考えていかなければなりません。

ドーズレイトがいかに重要であるかということですが、二つの二本鎖DNAの切断の間の期間がどのくらいであったかということとかかわってきます。細胞の核で何か切断がありますと、ミスリペアが起こる可能性が出てくる。そこで細胞は生存する道を見つける。すなわちミスリペアを受け入れるという状態になります。しかしながらこのようなミスリペアのシステムの活性化がある時期たちますと、それが止まる。そうしますと細胞はミスリペアなしでこの二本鎖をリペアすることができなくなってしまう。それではこの間のタイムインタバルはどのくらいなのかということで、この切断が2回あり、そしてミスリペアが起こらないだけの期間はどのくらいであるのかということを見つけなければならないわけですが、これは変異という観点が考えて非常に重要です。しかしながら適切な実験が行われればこの問題は解決できると思います。

田ノ岡:ここでティッシュー・ミスリペアのモデルを提唱されました近藤先生がフロアにおられますが、お考えを一言述べていただけますでしょうか。

会場からの質問:がんというのは単一細胞の問題ではありませんで、細胞の集合体の問題です。というのも、細胞がたくさんある動物として生きているからです。テュビアナ先生がおっしゃいましたように、低線量で細胞が死んでしまえば、それが組織で起これば、残りの正常な細胞はその傷を治そうとします。そして成長を加速化することになります。この組織に対して低線量を繰り返して与えるということは、このような傷を治す能力を高める。これはホルモンのようなものでして、何回も曝露を繰り返すと腫瘍のプロモーターの役割をするのと同じだと思います。ホルモンはがんを発がんさせるためには常にそのしきい値がありますので、それを考えていかなければならないと思います。

田ノ岡:質問を受け始めたらと思います。それともほかに何かコメントがおありですか。

テュビアナ:まず近藤先生は素晴らしい仕事をなさっていらっしゃいます。とくに低線量の効果について、素晴らしい業績を残していらっしゃるということで賛辞を申し上げたいと思います。

田ノ岡:それではいままでのところで大事なポイントが出ました。ドーズレイト、それからミスリペアという言葉が出ました。それでthresholdという言葉を理解する根源には、どうも1個の細胞ではなくて、細胞社会の問題があるという話はすでに出てきました。いままでのパネリストの先生に対して質問のある方は、このへんからどうぞ具体的な質問を投げていただきたいと思います。

会場からの質問:私は質問というよりは、問題点としてLNTがいかに重要かということを申し上げたい。実際に発電所を運営しているものにとっては、LNTがいちばん問題です。なぜかといいますと、原子力を怖がることは、結局は放射線を怖がることです。放射線を怖がるのはなぜかといいますと、LNTがあるからです。それはどういうことかといいますと、LNTの解釈として、放射線はいかに少なくても身体に害がある。そういう具合に取られます。専門家はおそらくそういう具合には見ていませんが、一般の人はそういう具合に取っている。したがってこのLNTが実際上大きな問題になっています。

もう一つ言いたいのは、LNTでないとすれば、必ずthresholdがあるのではないかという話をしておられますが、私どもにとって重要なことは、これはもうトリビアルだ。考えることはないのだということを言っていただくことで、thresholdがどこにあるということではないのですが、その辺についてクラークさんのお話はそれに近かったような気がします。それでもクラークさんはLNTの話をしておられるので、これはどういうことか。その辺のお話を伺いたいと思います。

田ノ岡:クラーク先生への質問ですが、いまの点につきましてまずお答えいただけますでしょうか。

クラーク:たしかに非常に難しい分野であります。公衆の理解をどうするかということですね。ご質問に対するお答えとしては、まず白血病のクラスターを参照したいと思います。原子力施設の周りの白血病のクラスターについてですが、これによっていろいろな推察が長年行われてきています。いくつかの国では公的な諮問などが行われています。あるいは裁判での分析が行われています。法の下でいままでいかなる判事も、あるいは中立な仲裁者もしきい値があるということは受け入れていないと思います。しかし何が起きるかといいますと、線量のレベルを人々が見て、それにリスクを割り当てようとすると、常に避けがたい結論として使われているのが、その発電所の放射線は白血病の原因ではないということです。

これはいくつかのことを示唆していると思います。まず一つには議論の必要性です。国民の代表との対話が必要です。そしてしきい値に関するいろいろな議論というものは、圧倒的な力を持っていないということ、そして公衆の被曝のレベルは、施設の運転から得られるもののリスクは非常に小さく、健康の観点から言えば無視できるものであるということだろうと思います。これは非常に重要な点だと思います。したがってここにご参集の皆さんにも申し上げたいのですが、防護の仕組みはどうやって運営していったらいいのか。そしてどうやって一般の人々を説得したらいいのかということですが、私としては自然放射線、バックグラウンドの放射線があるということ、そしてそれが非常に大きく変動しているということ、そして自然放射線によって健康に影響が出ていないということを使うのが非常にいいのではないかと思います。

したがって私は提案として、自然放射線の範囲のいちばん上のところを上限値として、そして自然放射線の倍数とか分数でその制御をしていくことが実際的ではないかと思います。その間に研究が進み、低線量の影響がわかっていくかと思います。

田ノ岡:もう1点ですが、モデルが間違っているということが、池亀さんが言っていることだと思います。

クラーク:しきい値のモデルはまだそういった状況の中で受け入れられていません。もう1点指摘しておきたいのは、テュビアナさんがはっきりと言ったように、実際に曲線応答があります。TDREFをわれわれは導入しています。われわれは完全に直線に外挿していません。そしてゼロまで外挿して直線を伸ばしていません。われわれは線量の増分をバックグラウンドに基づいて見ているわけです。したがって数ミリシーベルト、数十ミリシーベルトくらいの領域で、リスクの増分はどれくらいかという観点で見ています。

テュビアナ:私もコメントしたいのですが、クラークさんの言うとおりで、人々にはっきり説明しなければならないということです。がんによる死亡人数、あるいはがんの発症率、これは5Gy、3Gy以下では、あるいは5mGyとか3mGy、1mGy以下ではその数字を正確に計算することはできません。そこのところでは線量削減係数というものを導入しなければならないと思います。線量削減係数というのは100mGyと10mGyと1mGyでは変わってこなければならないというものです。

二つできることがあると思います。一つはまずLNT仮説を使うのは低線量放射線、10mGy以下に関しては不適切であるということ、そして線量低減係数というものを導入する必要があると思います。

田ノ岡:質問ございますか。お名前を恐れ入ります。

会場からの質問:茨城県立医療大学の加藤と申します。二つお尋ねしたいことがあります。一つは、バックグラウンドの高いところでのリスク係数の調査です。必ずしも生活レベルの高くないところで住民の平均寿命がかなり短い。つまり先ほどのお話で、がんの発生年齢に達する以前にほかの病気で亡くなってしまう人が多いところで出したリスク係数、つまり単位線量のもたらす確率でいうリスクが、生活レベルの高い地域の住民に対してもそのまま当てはまるかどうかという問題についてどうお考えになるかというのが1点です。

田ノ岡:これは菅原先生ですね。インドの問題についても同じ問題が持ち上がっていますが、菅原先生、コメントをお願いします。

菅原:いろいろ問題は言い出したらきりがありません。だから私はこのデータを、むしろそのデータの数値そのものよりも、そこで見た現象をバイオロジカルにどう考えるかということを提案しました。そういうことを通じて、たとえばDNAが切れていてもがんになっていない。少なくともDNAはバックグラウンドで正常のところの3倍までは切れているが、それでもなっていないということを見れば、そこに新しい解釈がいるのではないか。そういう提案をしています。だから個々の出したデータそれだけでものを言おうとすると非常に問題があるので、放射線防護というのは、最終的なわれわれの責任は生物学的な基礎を立てることである。

先ほどクラークさんが、thresholdがあったら管理ができないとおっしゃったけれど、それはそれでバイオロジカルに考えたらこうであろう。管理のほうはそういうことを考えられたらいいので、それは必ずしもバイオロジーでそんなことをやらないでもいいということにはならないと思います。私の考えではいま申しましたように、場所が違えば違うかもしれません。それを確かめるためには、いまインドとかほかの人種でやろうとしている。少しはその点をカバーしようとしています。

田ノ岡:加藤先生のご質問を、もう少しスペシフィックにお尋ねしますと、菅原先生はコントロールも取られたわけですね。ヤンシャン地域の放射能の高い地方の方も取られた。

菅原:社会的環境も非常によく似て、職業も皆同じであるというところで調べています。ですからそのデータを全然違う環境でどうなると言われると、これはこれだけでは答えは出ませんね。

田ノ岡:加藤先生よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかに質問。

会場からの質問:もう1点あります。2番目の質問は、確率的影響の表現をリスクというもので表していますが、そのリスクを確率で表しています。私はこの考えに問題が多いのではないと、かねがね思っています。先ほどシンクレア先生のフィギュアをお示しになりましたが、それは被曝を受けた線量と、受けた時点と、実際にがんが発症する時刻との関連が大きいからですね。そして確率的影響はあくまでも未来に関することであり、ある時間を経過すると過去について確定的影響に変わります。そのへんの事情を反映するのに必ずしも適切でない。私がいま申し上げたいのは、仮に確率で定義したリスクにしきい値がないとしても、数学的な期待値として定義したリスクには見掛け上のしきい値が現れると思います。期待値で規定するリスク、たとえば平均余命の短縮といったようなものですが、確率で定義したりするときにしきい値がなくても、実際上の期待値としてのリスクにはしきい値が現れると思います。その点についていかがお考えかお聞かせいただきたいと思います。

田ノ岡:座長がでしゃばるとよくないのですが、ポイントを一つ申し上げておきます。初めの損傷は確率的影響です。それががんになるときに、確率的か確定的かという話に分かれていくと思います。加藤先生はどなたにご質問なさりたいですか。

会場からの質問:クラーク先生にお願いします。

クラーク:オタワ大学でこの問題について研究が行われています。実験の中の半分ぐらいでは余命の短縮ではなく、低線量放射の後に寿命が伸びるという結果が出ています。これは何を意味しているかわかりませんが、非常に慎重にデータを見なければいけないということが示されていると思います。確率的影響を考える際には、寿命が短縮するということはデータとは一致しません。

田ノ岡:いまオタワに移られたデュポー先生で、そういうドーズレイトに関する調査、解析をしておられる先生です。それではどうぞ後ろのほうでも手をお挙げください。

会場からの質問:かねてから疑問に思っていたことで、今日のようなすぐれた先生方のおられるときにぜひお答えをいただきたいと思います。先ほどからもお話が出ているように、人間のがんを起こす原因はいくつかあります。ところがたとえばこの国、日本ではいまここにおられるような大人の半数の人ががんにかかる。そう思うと、大変大きなことです。つまり発がん率は、日本ではもう非常に高いわけです。いろいろな発がん原因がありますけれども、その発がん原因の全体としては仮にトータルなしきい値があるとしても、すでにしきい値を超えている。発がん原因の総和としてはしきい値を超えているからこそ高い発がん率が生じているのではないかと、私は思います。

そういう状況の上に、さらに放射線被曝が追加されたときにどうなるかが、われわれにとっては非常に現実の問題として考えなければいけない。そうなりますと、そのときに放射線の影響は放射線固有のしきい値があるということを言うためには、放射線の影響はほかの発がん原因とはまったく独立に作用するのだ。たとえばほかの発がん原因で発生したがんを、放射線がプロモートするということもなければ、仮に放射線ががんの最初にイニシエートするかどうか知りませんが、仮にそういうものがあるとしても、ほかの作用によってプロモートされることもない。つまり放射線と他の発がん原因とはまったく独立であるということが言えない限り、放射線固有のしきい値の存在を主張することは、実験の場合にはよくそういうことを調べますが、仮に実験でそういうデータが出てみたところで、それをわれわれの現実の社会の問題としてそのまま取り入れるわけにはいかないのではないかと思っています。その点についてぜひ4人の方のご意見を聞かせていただきたい。

田ノ岡:どなたからお答えいただけるでしょうか。

クラーク:非常に重要な質問を提起されていると思います。質問を正確に理解したとすると、日本の人口の50%が、生涯のうちにがんが発症するということでしょうか。必ずしも死に至るということではないかもしれませんが、がんが発症するということです。ということはいろいろな修復の機構が出ていますが、それは完全に機能していないということだろうと思います。そうでなければがんにはならないはずです。そういうわけで経時的に何かが起きているはずです。遺伝子が何らかのかたちで情報を失ってしまう。

線量率というのがそれに関して重要かもしれません。というのも先ほど出た個人の年齢ということと関係していますので、修復の機構は完全ではあり得ません。完全であったらがんはないはずです。放射線がほかの要因と独立しているかということに関しては、国連の原子力の影響に関する科学委員会では報告書を出しています。これは昨年に出ていますが、放射線とそのほかの要因の複合的な効果について報告書を出しています。そして一つの例外は喫煙ですが、喫煙においては何らかの相乗効果があった。喫煙と肺がんの相乗効果があった。これはテュビアナさんが、ウランの鉱山労働者について先ほど述べていました。喫煙については影響がありましたけれども、相乗的ではない。複雑な関係がありましたけれども、そのほかの要因に関してはあまり相乗効果はなかった。放射線とほかの発がん要因を組み合わせても相乗的な効果は見られなかった。

そういうわけで現在の防護体系は、放射線は独立した発がん要因ととらえていて、そのように管理しています。もちろん追加的な放射線の被曝がどういうリスクになるのかということについて、より検討をする必要があるかもしれません。パブリケーション60のほうでは、線量の限度を追加的なリスクの受け入れ可能性ということについて記述しています。数ミリシーベルト、数十ミリシーベルトというレベルで取り扱っています。しかし非常に低線量の放射線では、私の経験から申せば、公衆はリスクとか確率などということはあまり考えたくないと考えています。そこのところでもう一つ違うタイプの研究が必要なのではないかと思います。

われわれはお互いの間で議論するのはうまいわけです。数値的なリスク、推定とかしきい値とかいろいろ議論をするのはよくやっていますが、われわれの考えを一般の人々に理解できるようなかたちで説明するのはあまりうまくできていないと思います。タブロイド紙、高級紙でなくて大衆紙の読者に訴えかける必要があるのではないかと思います。そういうわけで自然放射線の、バックグラウンドの放射線などを使って説明するのがいいのではないかと思います。

田ノ岡:時間が限られていますけれども、どうぞ手短にお願いします。

テュビアナ:人間の組織におきましては毎日2000億の細胞分割が起こっています。この2000億掛ける2万という掛け算をしてみますと、その数字が出ます。大変天文学的な数字になってしまいます。しかしこれは意外なことではありません。非常に大きな数字があるけれど、たとえば2人に1人ががんになるということ、これも不思議ではありません。さらにまたこれも意外なことではないと言えましょう。日本は世界でも、最も発がん率の高い国の一つである。なぜかといいますと、長寿命国である。やはり日本人の寿命、とくに女性は世界でも最も長寿命です。それから日本の男性の寿命も世界で最も長寿命の国の一つである。ですから高齢で発生するがん、発がん率が高いということになります。しかし日本人がどれだけ喫煙をするかというのを見た場合には、発がん率が低いと言えましょう。非常に多くの人が煙草を吸います。そういう意味ではこれだけがんが多くても、日本では意外ではないということになります。

フランスの場合、現在の数字ですが、生きている人間の40%が生涯でがんにかかる可能性がある。日本では50%です。これは別に普通の数字ではないかと、私には見えます。しかしここで忘れてはいけないのは、国際的ながんセンターの数字ですが、がんの70%は行動、ライフスタイルに関連がある。たとえば飲酒であるとか、あるいは喫煙、食べ過ぎとか、このへんに関連します。ですから簡単なことです。すなわち煙草をやめる。お酒を飲まない。それでがんは減ります。

田ノ岡:リスクを計算しようと思ったことがあります。なぜならば空気に、活性酸素によるDNA損傷と放射線による損傷はまったく同じ格好をしているところがあるからです。しかしこれはまだやっていません。それでは追加される方は、いまお願いします。

菅原:いまテュビアナさんもちょっとおっしゃったと思いますけれども、日本は決してがんが増えているわけではありません。それはがん年齢の人が増えているからであって、年齢を調整したら、いまがんがやっと少しずつ減りつつあるところです。それは間違われては大変困ります。

われわれの今の考えは、テュビアナさんの話もありましたが、自然のがんを起こしている原因は、DNAに対する自然環境の中の酸素ラジカルその他のものがおそらく多分に効いている。どう効いているかについてはいろいろ議論がありますが、それに対して放射線が同じような作用をしていると考えれば、 thresholdという言葉を先ほど私は言いましたが、もともといっぱいあるところにちょっと加わったのをどう考えるか。うんとあればはっきりと違いが出る。そういう意味のthresholdがあるという問題ではないかと思います。

田ノ岡:ありがとうございました。

酒井:よろしいでしょうか。前に出てきてあまりしゃべらないとあれですから。(笑)

いまの会場からご指摘は、生物学として低い線量の放射線を考えるようになった場合に非常に大問題だと思います。高い線量ですと放射線の影響だけ見ていればよろしいのですが、低い線量になった場合にはほかの疫学でいうところのコンファウンディングファクターが変わってきます。一つだけ繰り返させていただきますが、私どもの発がん抑制実験は化学発がんに対してです。ですから生物が持っている低い線量への応答ということを、何とか放射線防護の中に反映させていっていただきたいと思っています。

田ノ岡:ありがとうございました。あと5分予定して、最後にパネリストの先生に一言ずつ、将来の放射線防護の指針はどういうふうに変わるか。厳しいほうに向かうのか、緩いほうに向かうのか。そういうあたりを一言ずつご自分の考えを述べていただきたいと思います。質問をご理解いただけましたでしょうか。放射線防護をもっと厳しくするべきか、酒井さんからお一人ずつお願いします。

酒井:実際の線量のレギュレーションが厳しくなるかどうかは別として、生物学として私どもが理解し始めていることは、個人個人で感受性が違うということがわかり始めていると思います。そうしますと先ほど平等性をもとにというお話がありましたが、そういう個人個人の感受性の違いがわかってき始めたところで、ジェネラライゼーションにいくのか、インディビジュアライゼーションにいくのか。そのあたりが今後厳しくなるか、あるいは厳しくなくなるかというところの考えどころだと思います。

菅原:私は先ほどのデータが示しましたように、厳しくする必要はないと思います。これからの方向は、電中研の研究もそうですが、やはりターゲットをはっきりした研究を急速に進めるということです。

私は1999年にアメリカでブリッジング・コンファレンスがありましたときも、生物学は当分の間解決が出ないからポリティカルに考えようという意見が強かったのですが、私はそんなことはない。ただし、そのためにはターゲットをはっきりした研究を進めること。そのためにはもう少し視野を広くする。たとえば自然発がんについてある仮定を立て、その仮定と放射線がどういうインタラクトをするか。そういう仮定をきちんと立て、それが正しいかどうか。順番にそういうのを作って潰していく。そうしてやればそんなに何十年もかからなくてできる。だから私はクラークさんには、少なくともバイオロジーに関してはあまり慌ててやらないで、ちょっと待ってくださいと申し上げたい。

田ノ岡:ありがとうございました。それではクラーク先生お願いします。

クラーク:疫学的な証拠を見ても、リスクは現在よりも高くなると判断するべきではないと思います。もし疫学的に見て、過剰にこのリスクを評価していることになっているのであれば、その根拠は、私どものがん発生のメカニズム、機序の知識というものがあります。現在私どもの持っているものは、非常に確固としたものがあると思いますが、もう一つここで要素があります。基準を打ち立てるという点では、単位線量あたりのリスクが必要です。これもかなり堅牢なものだと言いましたけれども、公衆はより厳しい防護基準を求めるかもしれない。労働者もそうです。より高い防護基準を求めるかもしれない。それによってどうしても下方に圧力がかかってくる。

すなわち世界を見ても、ゼロリリースという話が出てきています。環境中に放出するのはゼロにという声も出てきているわけで、これはリスクとはまったく関係ない話です。あくまでも概念的な考え方、哲学として、放出されるものは一切けしからんということになっています。その意味では政治家は科学に優越していくことができる。研究はする。そして私どもの科学的な信念を曲げない。しかしながら最終的に判断をするのは政治家であるということになり得ます。

テュビアナ:私自身の考え方ですが、現在の基準で十分だと考えます。しかしながら放射線防護に関してもっと合理的にしていく。簡単な例をここでお話しさせていただきたいと思います。フランスにおきましては医学的な照射による線量は個人1人あたり1年1mSyです。線量でも原子力エネルギーに関連するものは100分の1、10mSyになっています。このように医療での照射においては原子力エネルギーによるものよりも1000 分の1にしている。これはどういうことかといいますと、原子力エネルギーの分野では病院におけるよりも照射を使っているということになるわけです。非常に簡単な対策を取れば、医療における照射を10%下げることができます。10%というと、1年間100μGyです。原子力エネルギーでは何十億もかけているわけです。ですから病院での医者の数を増やす。そうしますと線量が高くなってきます。

同時にもう一つ、放射性核種によって汚染されているところもあります。労働者の場合ですが、蛍光性の時計の労働者があります。この汚染に対する対策ですが、これは病院のほうで10年間かかって進めていますけれども、十分なことができていない。これで明確に出ているのは、そのリスクの認識がまったく違う。医療関係の照射、それから原子力のエネルギーはまったく違います。このフィーリングはデータとはまったく関係のない、いわゆる神話に基づいたものである。その神話に対して戦っていかなければならない難しい課題ということになります。難しいけれども、努力しなければならないということになります。

田ノ岡:そろそろ予定をオーバーしています。これにてパネルディスカッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

司会:興味ある議論が続く中で、司会が出てくるのはちょっと気が引けたところではございますけれども、日本には腹八分という言葉もございます。ここで本日のお礼をかねまして、当センター所長の夏目暢夫より一言ご挨拶申し上げます。

![]()

| 閉会挨拶 |

夏目:夏目でございます。閉会に際しまして一言御礼を申し上げたいと思います。本日は皆様、大変お忙しいところをこのように多数の方が、しかもさまざまな分野の方にご参加をいただきましてまことにありがとうございました。当シンポジウムの冒頭で私どもの理事長が申し上げましたとおり、当センターの設立の記念として国内外から世界的に著明な先生方に講演とパネルに参加いただきましたシンポジウムが開催できましたこと、しかも成功裏に終了できたこと、あらためて感謝する次第です。時間的には十分でなかったかもしれませんけれども、パネルでは非常に活発で、率直で、かつ貴重なご意見を直接お伺いすることができましたことは、今後のわれわれの研究にとっても非常によいヒントを与えていただけたと思います。

これまで低線量放射線の生物影響のデータは研究が少ないこともありまして、研究成果を直接あるいは間接的にさまざまな方面で活用することは必ずしも十分行われてきていなかったように思われます。逆に放射線ホルミシスなど、健康によい点だけが強調されすぎたこともあって、本来目指すべき研究の方向や全体像が必ずしも世の中に明らかにされてきていなかったこともあるように思われます。

一方、放射線防護基準づくりの際には、低線量放射線の生物影響に関するデータを考慮することは不可欠であることは言うまでもありません。さらに低線量放射線の医療応用への可能性も検討されるべき課題だとは思われますが、データ不足もありまして議論があまり進んでいないようにも思われます。低線量放射線の研究ですが、先ほどのパネルでも菅原先生から研究のミッションをもっとはっきりさせろと、それからクラーク先生、テュビアナ先生からも研究のデータが少ないというご指摘もありました。

今後の低線量の放射線の研究は、その研究成果の活用を念頭に置いて研究成果を蓄積していき、これを専門家の間で十分議論した上で、その成果を広く社会に情報として発信していくことが必要ではないかと思います。そのために科学者と規制当局等がよりいっそう効果的な意思疎通ができるよう、国際的な環境づくりを目指すべきだろうと思います。そういう点で今回のシンポジウムを機会に、国内的にも国際的にも活発な議論の輪がいっそう拡大していくことになればと期待をしています。

本日は皆様にはご参加いただきましてまことにありがとうございました。ここであらためてパネラーの皆様に対して、会場の皆様ともう一度盛大な拍手をお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。

![]()

司会:本日は大変長い時間にわたりご静聴いただき厚く御礼申し上げます。以上をもちまして本日のプログラムをすべて終了させていただきます。まことにありがとうございました。