電気新聞ゼミナール(329)

廃炉作業におけるダスト飛散リスクをどのように評価するか?

廃炉作業におけるダスト飛散リスクの定量評価手法

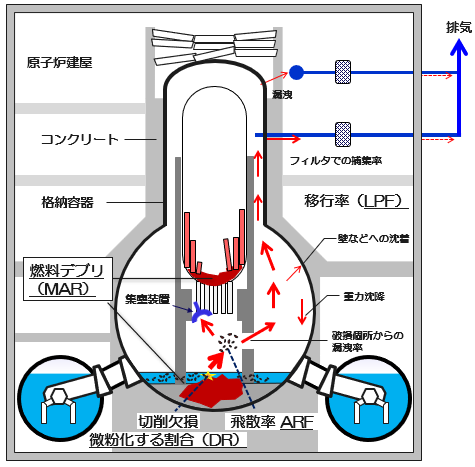

福島第一原子力発電所の廃炉作業では、燃料デブリの切削に伴うダスト飛散が作業員の被ばくリスクを高める要因となる。図に示すように、ダスト飛散リスクを包括的に評価する手法として五因子法があり、最終的な放射性物質の放出量(ST)を、放射性物質の総量(MAR)、切削の影響で微粉化する割合(DR)、気中への飛散割合(ARF)、移行経路での減衰割合(LPF)、人体に吸入される割合(RF)を組み合わせて算出する(ST=MAR×DR×ARF×LPF×RF)。特に、ARFとLPFは切削条件や作業環境の違いによって大きく変化し、これらの影響を正しく評価するための知見が不足している。

ダスト飛散率(ARF)と移行挙動(LPF)の評価

ARFは、飛散性の高いダストがどの程度発生するかを示す指標であり、切削方式・燃料デブリの性状・環境によって大きく左右される。福島第一原子力発電所の廃炉では、ディスクカッター、コアボーリング、チゼル、ウォータージェット、レーザー等が検討されている。これらのうち、ディスクカッター、チゼル、レーザーについて詳細を説明する。

ディスクカッターは、回転する円盤状の刃で対象物を削る切削方式であり、硬い材料に対応可能な一方、飛散率が高く、微粒子(ヒューム)が多く発生する。チゼルは、打撃によって対象物を破砕する切削方式であり、大きな塊として破砕されるためダスト飛散量が小さいが、延性や高硬度の材料には適用が難しい。一方、多くの空隙を含む脆性材料は容易に破砕でき、燃料デブリでは脆性相や相の境界を破砕しやすいが、大きさや形状の制御は困難である。レーザーは、熱で対象物を溶融・蒸発させる切削方式であり、ヒュームが発生し、飛散率は高いが、反力がなくロボットアームへの取り付けが容易であり、工具の損耗が少ないため有用である。燃料デブリの性状もARFに影響し、例えば硬度が高く空隙率が小さいデブリでは飛散率が高くなる。また、切削環境として、燃料デブリが水没している場合、模擬デブリを用いた機械的切削実験により、ダスト飛散量が大幅に低下することが確認されている。

LPFは、ダスト発生点から環境までの移行経路での減衰割合を示し、実際の気流や湿度、低減策を考慮した評価が必要である。また、発生したダストが作業環境内でどのように拡散・沈着し、換気システムやフィルタによってどの程度除去されるかを示す重要な指標である。そのため、廃炉現場の空気の流れや湿度条件、フィルタの性能など、実環境を反映した試験やシミュレーションを通じた評価が求められる。

ダスト飛散挙動の計測・評価技術の進展と今後の展望

福島第一原子力発電所の廃炉作業では、切削方式や燃料デブリによりダストの形状や粒径範囲が変わるため、正確な測定が課題となっている。現在、光散乱やインパクターなど異なる原理の計測装置を組み合わせ、広範な粒径と多様な粒子の測定を実現している。また、燃料デブリを用いた試験が困難なため、非放射性材料やウランを用いた模擬燃料デブリを作成し、機械的・熱的物性を考慮したARFの評価を進めている。LPFの評価も重要であり、ダストの拡散や捕集特性、換気システムの有効性を検証するため、実環境を模擬した試験やシミュレーションによる評価技術の開発が進められている。さらに、燃料デブリの試験的取り出しで得られた知見も反映し、廃炉作業の安全性向上とダスト飛散リスクの低減に資することが期待される。

電気新聞 2025年3月26日掲載