電気新聞ゼミナール(309)

「仮処分の本案化」という観点からみた原子力差止仮処分の課題は?

昨年10月4日の本連載第293回では、原子力発電所の運転差止めを求める仮処分を取り上げ、裁判所は差止めにより生じる損失も考慮してその可否を判断すべきことを論じた。今回は、「仮処分の本案化」という観点から検討する。

仮処分の本案化とはなにか?

仮処分制度の本来の趣旨は、プライバシーを侵害しかねない記事が掲載予定の雑誌に、当面の出版停止を命じるなど、判決の確定を待っていては原告の権利実現や被害回復が不可能となる場合に、裁判所が暫定的な措置を命じることにある。つまり仮処分は、あくまでも裁判所の暫定的な判断にすぎず、最終的な結論は「本案」と呼ばれる通常の訴訟手続を経る必要がある。

しかし、仮処分でも本案の判決と同様の結論(措置)を実現可能な場合、紛争が仮処分手続のみで終結することも少なくない。これは、「仮処分の本案化(又は本案代替化)」現象などと呼ばれる。

原子力差止仮処分はプロセスのみ本案化

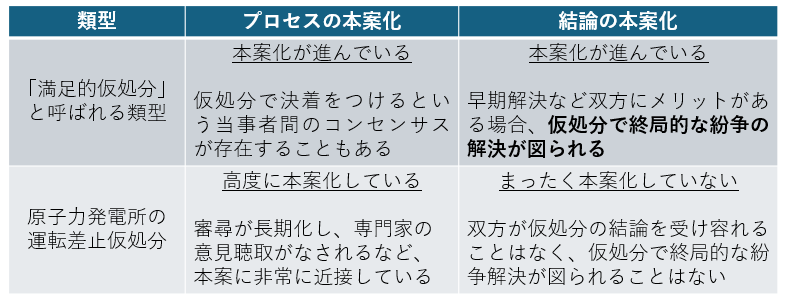

仮処分の本案化という視点で原子力の差止仮処分をみると、そのプロセスが本案訴訟に近づく一方、結論の本案化は生じないと言える(表)。すなわちその審理プロセスは、裁判所での審尋が繰り返され長期化している。また仮処分本来の書面審理に加え、主に申立人の求めに応じて、各種専門家の意見聴取や当事者による専門的プレゼンテーションが実施されるなどしており、その結果、プロセスは本案手続とあまり変わらない。

表 「仮処分の本案化」からみた原子力発電所の運転差止仮処分

対照的に、裁判所の結論は本案を代替するものとなっていない。本案判決と同一の措置を実現する「満足的仮処分」と言われる類型では、本案よりも短期間で決着をつける点で仮処分は当事者双方にメリットがあり、改めて本案訴訟で争わないことも多い。また、双方が主張・証拠を出し合った以上、紛争はできるだけ仮処分で解決しようという弁護士間のコンセンサスも指摘される。

しかし、そうした事情がない原子力差止仮処分では、その結論を双方が受け容れて、仮処分で紛争が終局的に解決することは想定しにくい。すなわち、原子力発電所を巡る差止仮処分は、プロセスが本案化しても、結論は本案化していない。

本筋は本案訴訟

筆者はプロセスだけが本案化する「仮処分の一面的な本案化」こそ、原子力差止仮処分の課題だと考える。もしも差止仮処分を求める側が、それを退けた裁判所の決定を受け容れないとすると、際限なく申立てが繰り返される可能性がある。

そこで、双方の主張を踏まえた上で裁判所が一定の判断を示した以上、無条件に再申立てを認めるべきではなく、いたずらに事業者の応訴負担を増やすような場合は、訴訟経済や訴権の濫用の観点から却下されるべきとの考えもあろう。

なお本論点は、「仮処分の再申立ての規律について―原子力発電所の運転差止仮処分を題材に―」電力中央研究所社会経済研究所ディスカッションペーパーで詳述している。

制度的手当が必要

その上で、差止めの可否を争う場を仮処分から本案手続へ誘導するような、なんらかの制度的な仕掛け・法改正も考えるべきではないだろうか。

加えて、同一の発電所に対して複数人が個別に差止めを申し立てられるため、事業者の応訴負担が膨れ上がっていることも無視できない。差止めの訴えが個人の人格権に基づいているためだが、訴訟経済などの観点から、個人ではなく一定の資格を満たした環境団体に訴権を付与する、環境団体訴訟への移行なども検討に値しよう。

原子力差止仮処分手続は、もはや制度的な限界を迎えており、制度の見直しが必要ではないか。

電気新聞 2024年5月29日掲載