電力経済研究 No.69

2023年2月

脱炭素に向けた日本のエネルギーシステム転換

―IPCC第6次評価報告書のシナリオ群における共通性と多様性―

Japan's Energy System Transformation Toward Decarbonization:

Commonality and Diversity in the IPCC 6th Assessment Report Scenarios

- キーワード:

- エネルギーシステム転換

- エネルギー需要サイド

- 電化

- IPCC AR6シナリオデータ

要旨

本稿では、脱炭素に向けた日本のエネルギーシステム転換の方向性について示唆を得ることを目的に、IPCC第6次評価報告書のシナリオ群(約600本)を分析した。その結果、温暖化対策の強化にともない、供給サイドのゼロ/ネガティブ排出化の進展、需要サイドの省エネと低炭素エネルギーキャリアへの転換、CO2貯留量の増加、が共通傾向であると指摘した。一方、共通傾向を示すシナリオ群においても、2050年CO2ネットゼロ排出達成は、エネルギー需要サイドに限っても多様であった。例えば、電化は総じて進展するが、残余排出量や、他の低炭素エネルギーキャリア(水素、バイオマス)、CO2貯留量により、電化率の増加量は左右される。エネルギーシステム全体として描くネットゼロ排出達成への道筋によって、電化に限らず、あらゆる排出削減策の必要量は異なる。

1. はじめに

1.1. 脱炭素に向けたエネルギーシステム転換の必要性

気候変動緩和にむけて、パリ協定では、「世界全体の平均気温上昇を、工業化以前と比べて2℃よりも十分低く抑え、また1.5℃未満に制限するために努力すること」を目的とした(UNFCCC, 2015)。その下で、各国はネットゼロ排出達成を含む長期削減目標を掲げている(United Nations Webページ)。日本政府も、2020年10月に「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」(首相官邸, 2020)ことを表明し1)、目標達成に向けた取組の検討が本格化している。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書によると、世界全体のネットゼロ排出達成には、温室効果ガスの大半を占めるエネルギー起源CO2排出量の削減が不可欠であり、エネルギー需給両面から転換が求められる(IPCC, 2018、IPCC, 2022)。エネルギー需要サイドについては、省エネルギーだけでなく、化石燃料の直接燃焼から低炭素エネルギーキャリア(電力、水素、バイオマス)への転換が示されている。特に、電力への転換は、成熟した技術が利用可能であり、他のエネルギーキャリアと比較して相対的に効率が高く、電力部門の排出量の低下とともに排出削減効果が高まる。世界全体については、大幅なCO2排出量の削減において、最終エネルギー消費に占める電力の割合(以下、電化率)を高めること(以下、電化)が、多数のシナリオに共通する傾向として示されている2)。

1.2. 長期にわたる対策の検討におけるシナリオ情報の活用

長期の脱炭素の方向性を検討する際には、IPCCをはじめ、シナリオ情報が活用されることが多い。シナリオは、不確実な将来における社会経済状況や削減策のコストや導入可能量について想定を置いたうえで、温暖化目標の達成のためにどのようなエネルギーシステムの転換がより効率的であるかを定量的に描くものである。分析者によって、分析時点までの知見・知識に基づいたさまざまな想定の下に作成されることで、シナリオは、将来における不確実性を踏まえた意思決定の参考材料となる。

このような異なる想定のもとで作成されたシナリオ間においても、共通する傾向がみられる指標(パラメータ)がある。多様なシナリオ間においてもなお共通する傾向は、不確実な将来に向けて、進めるべき対策実施の方向性として認識されていると解釈することができる。IPCCの報告書(IPCC, 2018、IPCC, 2022)で示される分析の多くは、世界中の研究機関から提出される多数のシナリオ群におけるパラメータの分布を整理し、温暖化が抑制されるにしたがって、分布が示す変化の方向性に共通する傾向を見出すことが行われている。

一方、シナリオは、一つ一つがエネルギーシステム全体のバランスの結果として将来像を描いており、それぞれが独立したものである。さまざまな対策がどの程度ずつ実施されるのかは、個々のシナリオにおけるパラメータの組み合わせとして示されるものであり、個別パラメータの分布の傾向だけでは把握できない。削減策同士に代替関係がある場合には、それらが実施される組み合わせを理解することは重要である。こうしたシナリオが持つ多様性も、すべての削減策が想定通りに導入される保証のない不確実性の高い将来にわたる意思決定においては貴重な情報であり、個別パラメータの共通する傾向と合わせて活用が求められる。

1.3. AR6シナリオデータベースにおける日本関連のシナリオ情報の拡充

シナリオから、対策実施について共通性や多様性を見極めるためには、可能な限り、異なる想定の下で作成された多様なシナリオを参照することが有用と考える。しかしながら、日本に関するシナリオ情報としては、国内の研究機関によるシナリオ比較研究が実施され始めたものの、世界全体に関するシナリオ情報と比較して、利用できるシナリオは限られていた3)。

こうした状況は、2022年4月にIPCC第3作業部会(WG3)の第6次評価報告書(AR6)のシナリオデータベース(以下、AR6DB)が公開されたことにより、改善された。IPCCの報告書の作成に用いられたシナリオデータは、従来から公開されていたが、最新のAR6DBでは、主に以下の二点について、利用可能なシナリオ情報が拡充されている。

第一に、パリ協定の目標に対応する2℃シナリオ、1.5℃シナリオの数が増加しただけでなく、パリ協定の目標を超えるような温暖化水準についても従来よりも細かく区分され、幅広い温暖化水準のシナリオが参照できるようになった。幅広い温暖化水準の違いは、対策の強度の指標として解釈でき、温暖化水準が低いほど、対策を強化したシナリオとみなせる。細かく区分された温暖化水準に該当するシナリオ間にみられる違いから、段階的に温暖化対策を強化することにともなうエネルギーシステムの転換に共通の傾向を把握することができる。

第二に、日本を含む国単位の結果も報告され、国内外の研究機関による多様なシナリオが利用可能になった。これまで日本に関するシナリオは、国内の研究機関によるシナリオが中心で、一般に利用可能なシナリオ数も限られていた4)。AR6DBに含まれる多様なシナリオにより、日本においてさまざまな削減策が実施される組み合わせの多様性を把握できるようになった。

1.4. 本稿の目的と構成

本稿では、脱炭素に向けた日本のエネルギーシステム転換の方向性について示唆を得ることを目的に、IPCCのAR6DBが公開されたことにより、従来よりも多数利用可能になった日本のシナリオ群における共通性と多様性を分析する。以下、本稿の構成を示す。2章では、AR6DBに収録されているシナリオデータについて概説し、本稿で分析対象とする日本に関するシナリオについて述べる。

3章と4章は、本稿の分析結果をまとめたものであり、それぞれの章で異なる点に着目することで、補完することを意図している。3章では、幅広い温暖化水準にわたる変化の共通性を分析するのに対して、4章では、「2050年CO2ネットゼロ排出達成」という温暖化水準が同程度のシナリオにおいてもみられる多様性を明らかにすることになる。各章の具体的な内容は以下のとおりである。

3章では、温暖化の抑制のために対策を強化するにしたがって、エネルギー需給の各部門においてどのようなエネルギーの転換が生じると想定されているのか、シナリオ間に共通する傾向を明らかにする。具体的には、各種パラメータの分布を、温暖化水準の異なるシナリオ群間で比較することで、温暖化の抑制に伴う各種パラメータの変化における共通性を見出す。

4章では、2050年CO2ネットゼロ排出達成時のエネルギー需要サイドに着目する。シナリオは、全体のバランスの中である一つの将来像が各種パラメータの組合せとして描かれるものであり、それぞれにおけるパラメータの組合せに重要な意味がある。そのため、シナリオごとのパラメータの組合せにも着目し、特に最終エネルギー消費の構成をシナリオごとに確認し、複数の低炭素エネルギーキャリア(電力、水素、バイオマス)や二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage.以下、CCS)など、削減策同士の補完・代替関係を分析する。

5章では、本稿で得られた成果についてまとめを述べる。

2. AR6シナリオデータベースと本稿の分析対象

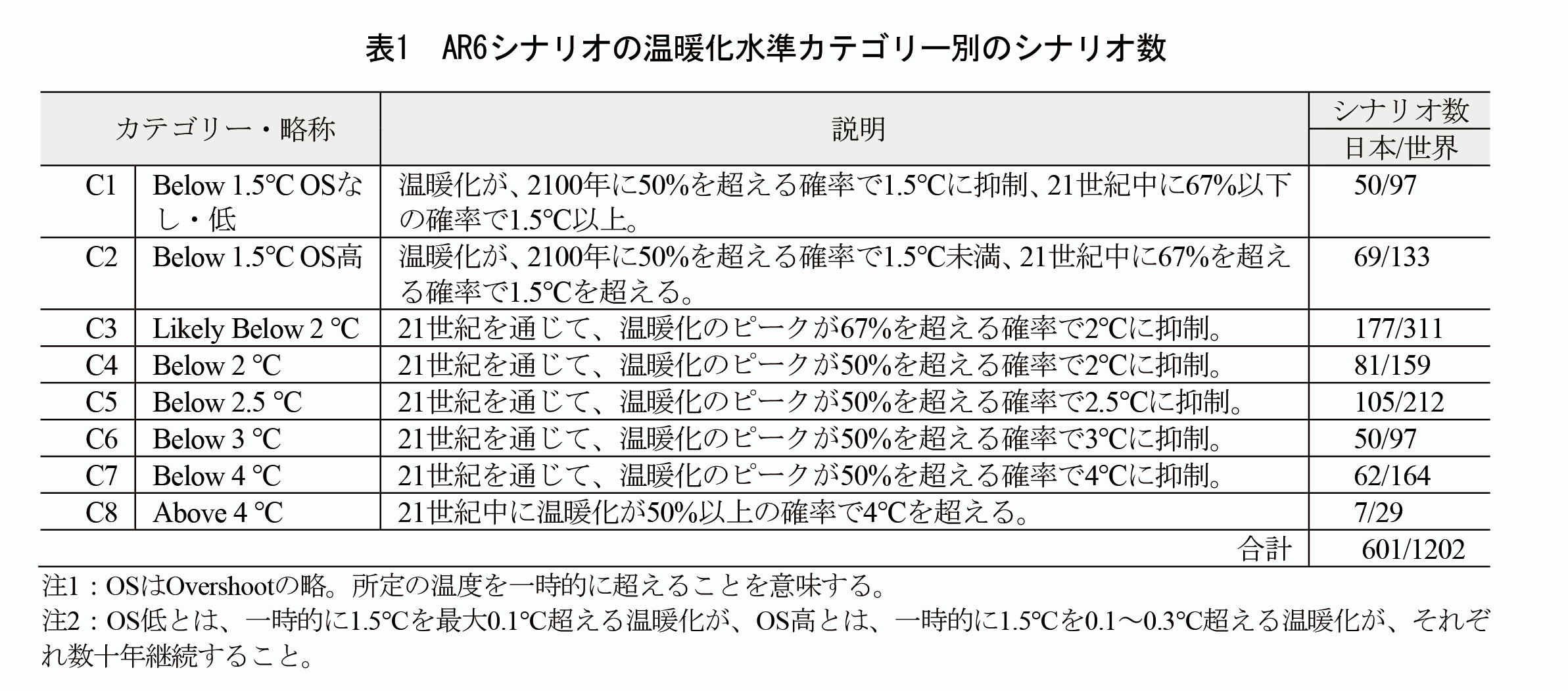

2022年4月に公表されたAR6 WG3の分析は、世界各国の研究機関から提出されたシナリオに基づいており、これらを収録したものがAR6DBである。AR6DBでは、品質チェックを経た提出シナリオ5)のうち、1,202本では、今世紀中の世界全体の温暖化水準の評価に十分なパラメータ6)が報告されており、C1からC8までの8段階の温暖化水準カテゴリーに分類されている(Kikstra, J S. et al., 2022)。このうち、601本は、日本の結果を報告している。

本稿では、これら601本のうち、基本的な前提条件となるGDP、人口が他のカテゴリーと傾向が異なるC8の7本を除いた594本7)を分析対象とする8)(表1)。これらは8つの研究機関の11種類のモデル(同じモデルのバージョンを区別すると17タイプ)によるシナリオであり、各機関から複数本、提出されている9)。温暖化水準カテゴリーについては、C7(Below 4℃)からC1(Below 1.5℃ OSなし・低)へかけて、今世紀末時点の温暖化がより抑制されている(対策がより強化されている)。

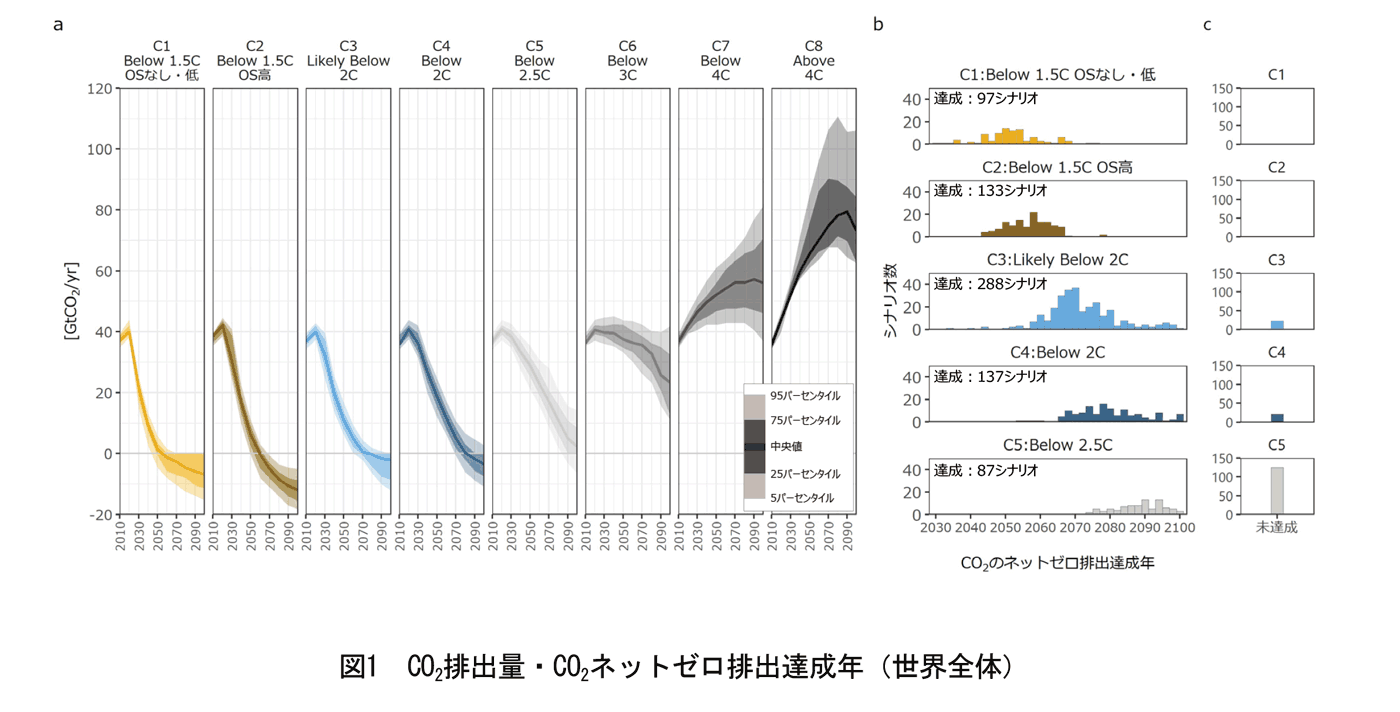

人為的な温度上昇は、人為的な累積CO2排出量と近似的な比例関係にあることから、温度上昇をとめるにはCO2のネットゼロ排出に達する必要があるIPCC (2021)。そのため、温暖化水準カテゴリーの違いは、主に、世界全体のCO2排出量、ネットゼロ排出達成割合・年の違いとして確認できる(図1)。温暖化が2℃を下回るC1~C4など温暖化が抑制されるカテゴリーほど、年単位のCO2排出量は急速に削減が進み(図1a)、結果的に累積CO2排出量が小さくなっている。この違いは、CO2ネットゼロ排出の達成割合と達成年にも反映され、CO2排出量の削減ペースが早い、温暖化を抑制するカテゴリーほど、達成割合が高く、達成年が早い傾向がある。達成割合は、温暖化が2℃を下回る場合(C1~C4)は約9割である(図1b)。達成年は、一時的な温度超過(オーバーシュート、以下OS)の度合いが小さく、温暖化を1.5℃に抑えるC1では2050年代前半に、温暖化を2℃に抑えるC3では、2070年代前半に、CO2のネットゼロ排出に達するシナリオが多い(図1b)。

本稿は、こうした世界全体のCO2排出量の削減傾向を示すシナリオにおいて、どのような日本のエネルギーシステムの転換が示されているのか、CO2排出量やエネルギー関連指標から概観するものである。

3. 温暖化水準に対応した日本のエネルギーシステム転換の共通性

本章では、各種パラメータの分布を温暖化水準カテゴリー間で比較する。比較を通じて、さまざまな仮定の下でのシナリオ群であってもなお、カテゴリー間の違いとして共通する傾向を明らかにする。

ここでの留意点は、以下の2点である。1つ目は、本分析は温暖化水準のみを変化させた感度分析の結果と解釈できないことである。各シナリオは、異なるモデル、シナリオ設計に基づいており、温暖化水準以外の条件は揃えられていない。2つ目は、シナリオは予測ではないため、各種パラメータの分布の幅は、実現可能性の大きさとして解釈できないことである。本章では、記述統計量として、中央値、パーセンタイルなどを示すが、これは、多数のシナリオにみられる傾向の把握を容易にするためである。

3.1. CO2排出量・CO2貯留量

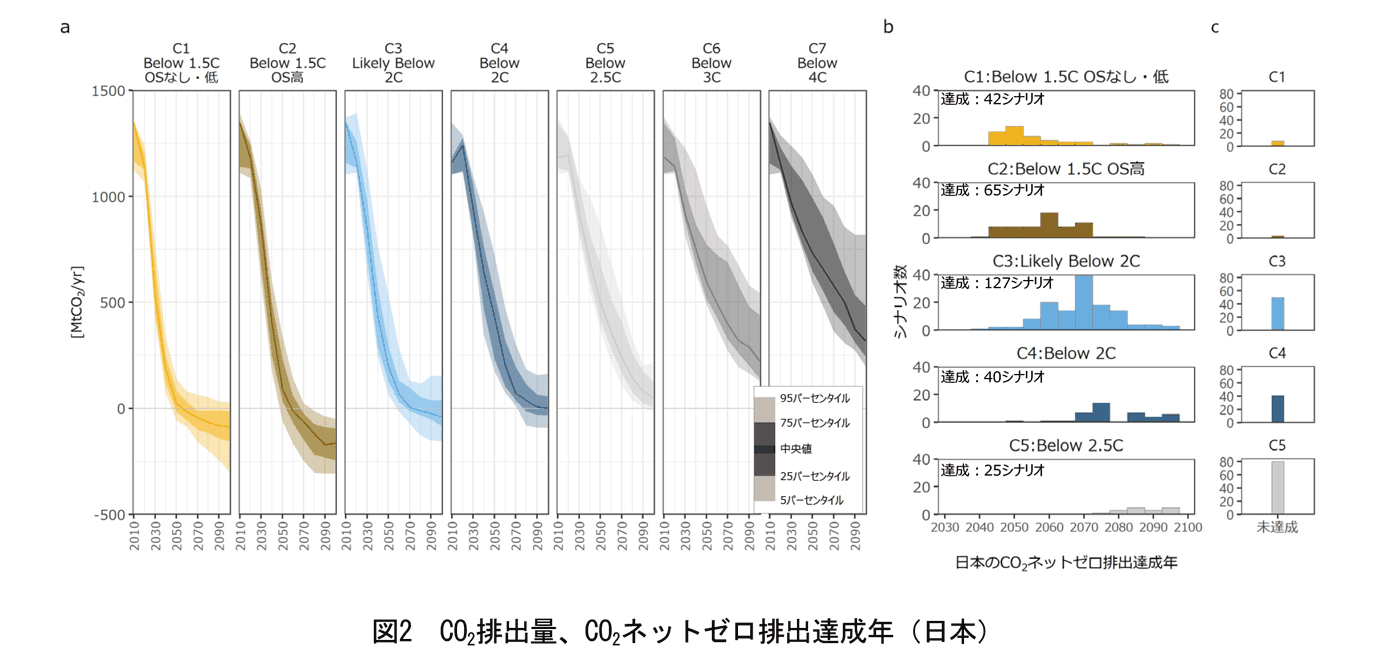

はじめに、日本のCO2排出量、ネットゼロ排出の達成について、世界全体の温暖化抑制の度合いに応じた変化における共通した傾向を確認する(図2)。

CO2排出量は、温暖化抑制の度合いによらず、今世紀にわたって減少しているが、温暖化を抑制するほど減少幅が大きくなる傾向が、シナリオ間で共通している(図2a)。温暖化水準が2℃を下回る場合、2050年は約24(C1)~430(C4)MtCO2、2100年は約-164(C2)~2(C4)MtCO2であるのに対して、温暖化が2℃を上回る場合では、2050年は約500(C5)~732(C7)MtCO2、2100年は約49(C5)~316(C7)MtCO2である(数値は各カテゴリーの中央値)。

今世紀中のCO2ネットゼロ排出の達成については、温暖化を抑制するカテゴリーほど、達成割合が高く(図2c)、達成年が早い傾向がシナリオ間で共通であり(図2b)、世界全体と類似している(図1参照)。達成割合は、温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)は約7割、2℃を上回る場合(C5~C7)は約1割である。達成年は、温暖化の抑制度合いが強いほど、早い傾向がある(中央値では、C1:2053年、C2:2059年、C3:2069年、C4:2077年、C5:2094年)。

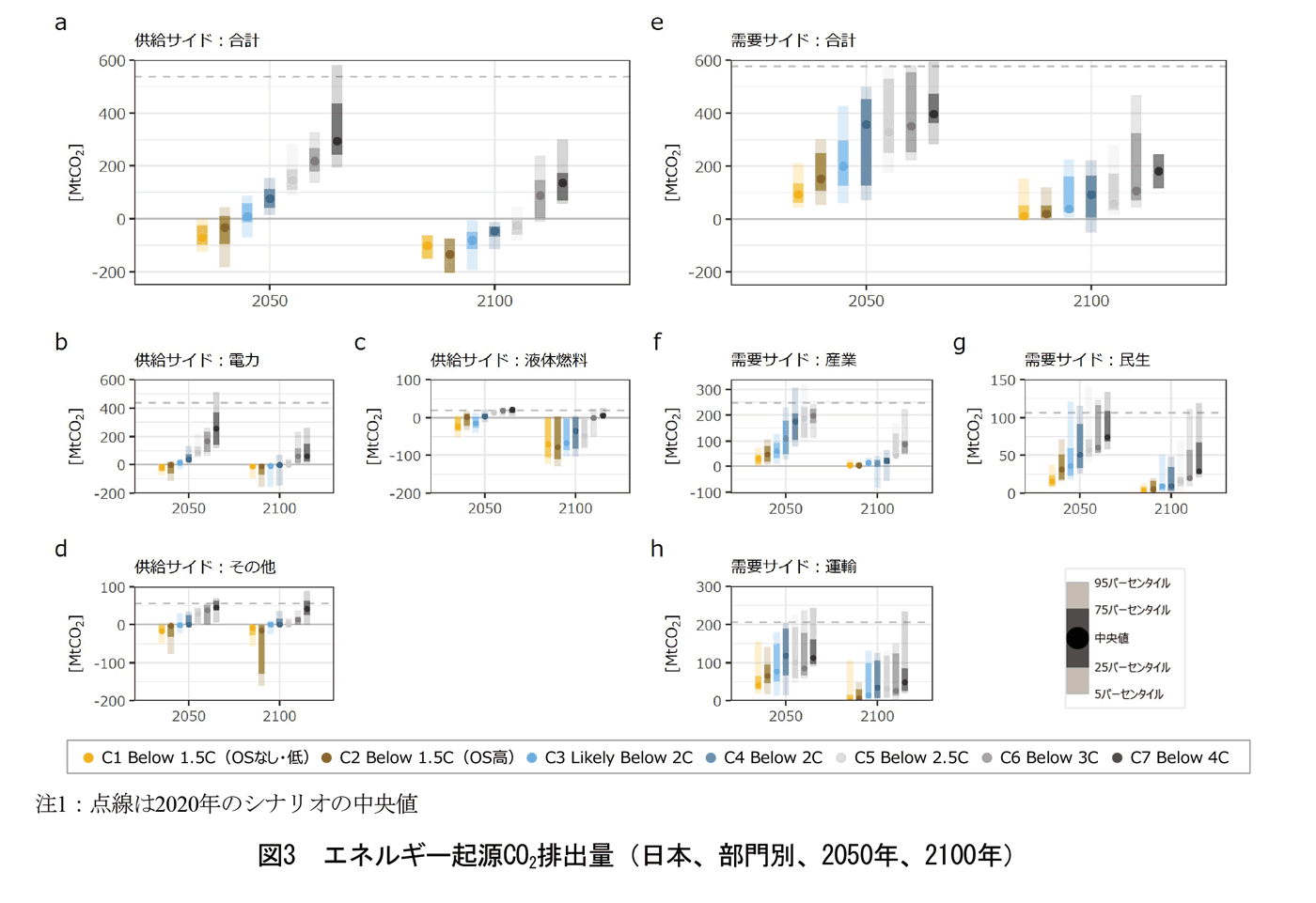

次に、上記の合計CO2排出量のうち約97%を占めるエネルギー起源CO2排出量(約1,168MtCO2)を、供給サイド(約537MtCO2)、需要サイド(約577MtCO2)に分けて確認する(()内は、2020年値)10)。供給サイドは、電力、液体燃料、その他供給(ガス、熱、石炭、水素)、需要サイドは、産業、民生、運輸に区分する(図3)。

供給サイド、需要サイドいずれにおいても、温暖化が抑制されるほど、CO2排出量は小さくなる傾向がある(図3a、e)。温暖化水準が2℃を下回る場合、供給サイドのCO2排出量は、2050年に約-70(C1)~76(C4)MtCO2、2100年には約-134(C2)~-46 MtCO2となる。一方、需要サイドのCO2排出量は、2050年に約92~356 MtCO2であるが、2100年には約11~92 MtCO2である(いずれも数値は各カテゴリーの中央値)。供給サイドでは、2050年以降C1~C5においてマイナス排出となるシナリオがみられるのに対して、需要サイドでは、2100年においても排出が残余している(C4の一部のシナリオを除く)。

部門別にみると、温暖化水準が2℃を下回る場合、供給サイド(図3b、c、d)ではすべての部門において、2100年までにマイナス排出となるシナリオが含まれている(C1とC4の中央値は、電力:約-11~-0.1 MtCO2、液体燃料:約-77~-34 MtCO2、その他供給:約-7.7~0 MtCO2)。一方の需要サイド(図3f、g、h)では、温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)、2050年のCO2排出量は、産業部門では約30~110 MtCO2、民生部門では約16~51 MtCO2、運輸部門では約42~118 MtCO2となる(カテゴリーの中央値)。

CO2排出量がマイナスとなる部門(供給サイド:電力、液体燃料、その他供給(水素製造)、需要サイド:産業部門)においては、大気中の二酸化炭素を除去する(Carbon Dioxide Removal. 以下、CDR)技術のうち、二酸化炭素回収貯留付きのバイオエネルギー(Bioenergy with Carbon Capture and Storage. 以下、BECCS)が導入されている。BECCS以外にも、CO2貯留をともなうCDR技術として、大気中のCO2を直接回収し貯留する直接空気回収・貯留(Direct Air Capture and Storage.以下、DACCS)があり、分析対象シナリオの中に含まれているものもある(エネルギー起源CO2排出量ではなく、その他の部門に計上)。また、CO2貯留をともなう温暖化対策としては、化石燃料由来CO2を貯留する二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage. 以下、CCS)もあるが、同じようにCO2貯留をともなうCCSとCDRには相違点がある。CCSが、導入部門における化石燃料消費にともなう排出をほぼゼロ排出とする排出削減にとどまるのに対して、CDRは、大気中に累積したCO2を除去するため、CO2排出量はマイナスと計上され、CDR導入部門以外の残余排出量を相殺する点が異なっている。また、ゼロ排出となるCCSはCO2排出量には計上されないが、ネガティブ排出となるCDRは、部門内の残余排出との差し引きによってはCO2排出量がマイナスとなる形で確認できる。

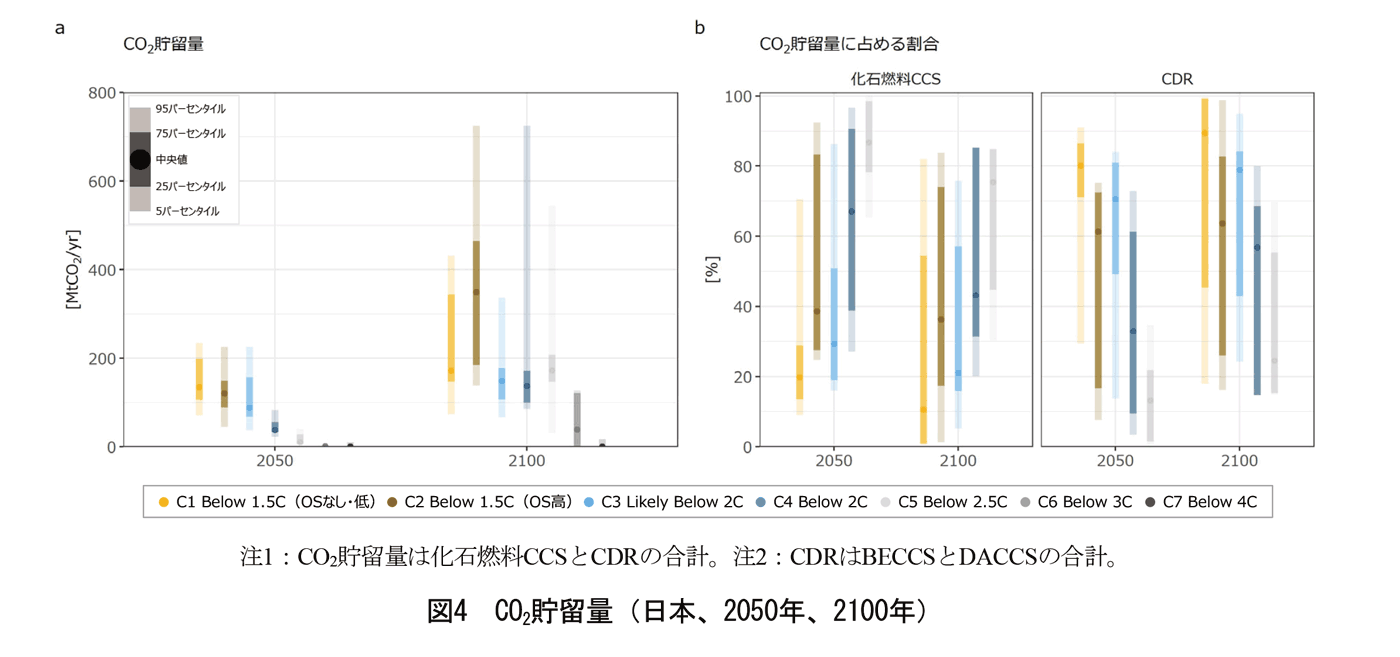

上記を踏まえ、CCSとCDR(BECCSとDACCSの合計)によるCO2貯留量を確認する(図4)。温暖化が抑制されるほど、CO2貯留量の総量が大きくなる傾向がシナリオ間で共通している。温暖化水準が2℃を下回る場合、2050年では38(C4)~135(C1)MtCO2、2100年では137(C4)~349(C2)MtCO2である(図4 a、数値はカテゴリーの中央値)。また、温暖化が抑制されるほど、貯留量に占める化石燃料CCSの割合が低くなり(2050年の中央値は、C4が67%に対して、C2は35%、C1は18%)、CDRの割合が高くなる傾向(2050年の中央値は、C4が36%に対して、C2は62%、C1は67%)もシナリオ間で共通している(図4 b)。これは、限られた年間の貯留可能量に対して、CDRにより多くの貯留を割り当てなければ、温暖化の抑制度合いを強くしていくことが難しくなるためと考えられる。なお、C6、C7では、2050年においてもほぼすべてのシナリオでCO2貯留がゼロである。

3.2. エネルギー関連指標

ここからは、前節で確認したエネルギー起源CO2排出量の由来となるエネルギー関連指標におけるシナリオ間に共通する傾向を分析する。

3.2.1. 化石燃料消費量

はじめに、CO2排出の直接的な由来となる化石燃料消費について、一次エネルギーベースで確認する。化石燃料消費のすべてがCO2排出量の由来となるわけではなく、CCSありの場合はほぼゼロ排出となる。図5に、化石燃料消費量、各化石燃料に占める二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage. 以下、CCS)ありの割合を示す。

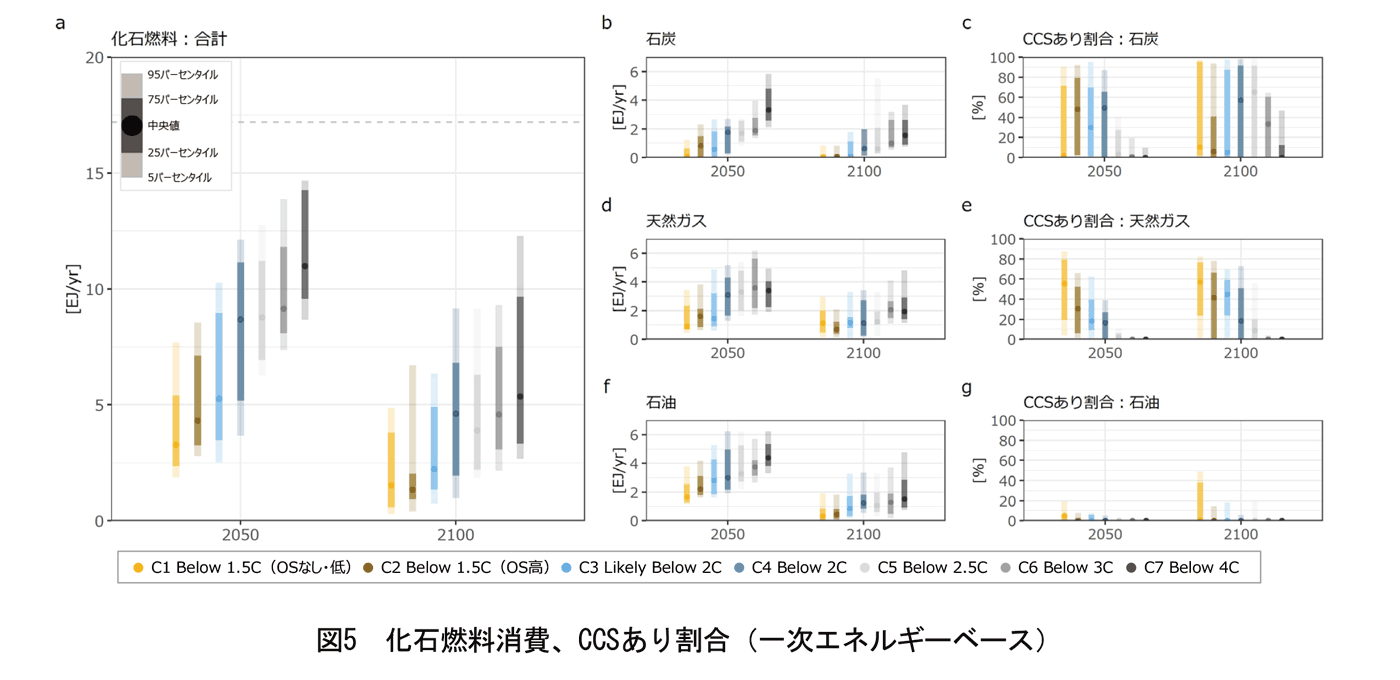

化石燃料消費量は、温暖化が抑制されるほど小さくなる傾向が、シナリオ間で共通している(図5a)。温暖化水準が2℃を下回る場合、2050年は約3.3(C1)~8.7 (C4)EJ/yr、2100年は約1.5(C1)~4.6(C4)EJ/yrとなり、2020年(シナリオの中央値:17.2 EJ/yr)から削減される(図5a)。一次エネルギー全体に占める化石燃料の割合でみても、2020年では9割(91%)近いが、温暖化が抑制されるシナリオほど小さくなる(2050年は約30(C1)~60(C4)%、2100年は約17(C1)~34(C4)%)。燃料種別にみても、温暖化が抑制されるシナリオほど、消費量が小さくなる傾向は共通している(図5b、d、f)。

燃料種別にCCSありの割合をみると(図5c、e、g)、シナリオ間に共通傾向がみられるのは、天然ガスと石油である。天然ガスは温暖化が抑制されるほど、CCSありの割合が高くなる傾向がある。石油は、温暖化の抑制程度に関わらず、CCSなしが大半を占める。一方、石炭については、温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)でも、CCSありの割合にシナリオ間でばらつきがみられる。

上記の通り化石燃料消費が温暖化の抑制度合いに応じて減少することが共通しているとともに、化石燃料消費がCCSの有無にかかわらずゼロとならないことも同時にシナリオ間で共通している。これは、残余しているCCSなしの化石燃料による排出分を温暖化が抑制されるほどCDR技術により除去しているためである(図4参照)。

上記で整理した一次エネルギーベースの化石燃料消費は、日本全体での消費量に相当し、これらがエネルギー供給サイドにおいて電力、水素、液体燃料、ガスなどへ転換され、また、エネルギー需要サイドにおいて直接消費され、供給サイド、需要サイドの各部門のCO2排出量へとつながる。

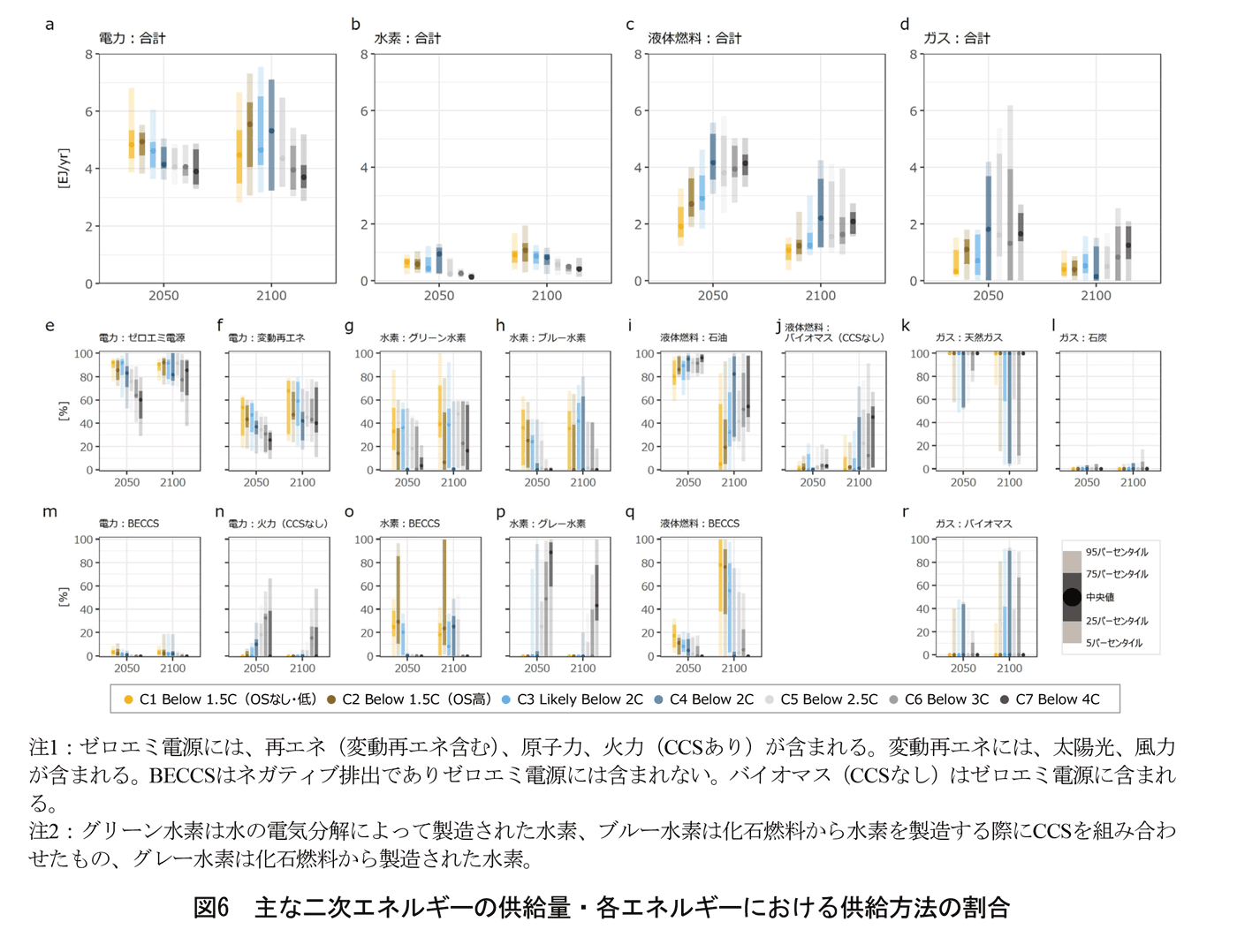

3.2.2. エネルギー供給

ここでは、エネルギー供給サイドを概観する。エネルギー供給のうち、転換をともなう主なエネルギーである電力、水素、液体燃料、ガスを取り上げ、エネルギー供給量と、転換方法別のエネルギー供給割合を図6に示す。全体として、すべてのエネルギー供給において、化石燃料を用いた供給から、ゼロ排出ないしネガティブ排出となる供給方法へと切り替わる傾向が確認できる。以下、各エネルギー供給における温暖化抑制にともなう共通した傾向をまとめる。

- 電力供給では、温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)、それよりも温暖化が進む場合(C5~C7)と比べて、2050年、2100年ともに発電量が大きい傾向がある(図6a)。発電電力量に占める各電源の割合(図6e、f、m、n)をみると、温暖化が抑制されるほど、ゼロエミ電源(再生可能エネルギー(BECCSを除く)、原子力、CCS付き火力発電)、BECCS(ただし割合は小さい)が高くなり、CCSなしの火力発電が低くなる傾向が、シナリオ間で共通している。

- 水素供給では、温暖化が抑制されるほど、合計供給量が大きい傾向がある(図6b)。製造方法の割合(図6g、h、o、p)をみると、温暖化が2℃を下回る場合(C1~C4)には、グレー水素の割合がほぼゼロとなり、そのほかの製造方法の割合が高くなる傾向が共通している。電解装置由来(グリーン水素)、化石燃料+CCS(ブルー水素)、BECCS由来は、温暖化が抑制されるほど中央値は大きい傾向がある。ただし、これらの導入量はシナリオ間の幅が大きく、特定の製造方法が大半を占める傾向は見いだせない。

- 液体燃料供給では、温暖化が抑制されるほど総供給量は小さく、2050年から2100年にかけても減少している(図6c)。現状でほぼ100%を占める石油は、2050年でも約8~9割近くを占めるが、2100年には、主にバイオ燃料に代替される傾向がみられる(図6 i、j、q)。バイオ燃料の内訳(図6 j、q)をみると、温暖化が抑制されるほどBECCSの割合が高くなる傾向があり、2100年にはBECCSがほぼ100%を占めるシナリオもある。

- ガス供給では、温暖化が抑制されるほど、供給量が小さくなる傾向がある(図6d)。構成(図6k、l、r)をみると、温暖化の抑制度合いによらず、中央値でみるとすべて天然ガスが100%であり、一部のシナリオでバイオガスによる供給に切り替わっている。

3.2.3. エネルギー需要

本項では、エネルギー需要サイドについて概観する。

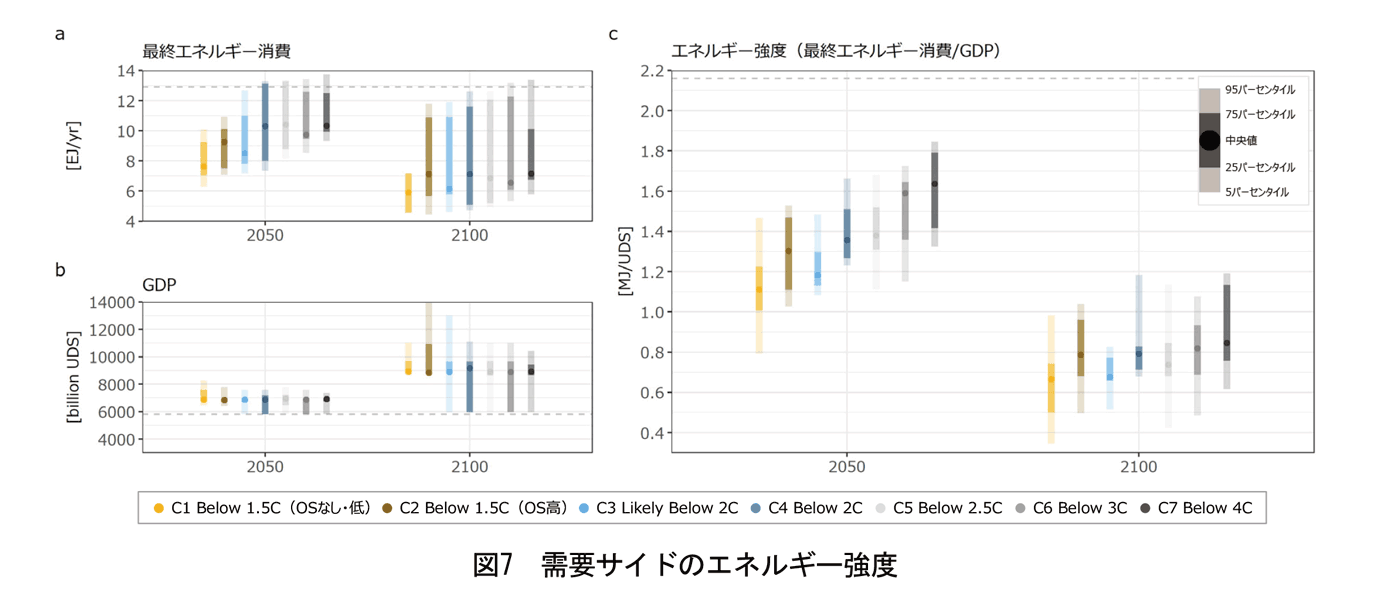

需要サイドの対策としては、まず、省エネルギーがあり、温暖化の抑制とともに進展することが考えられる。ここでは、省エネルギーの指標の一つとして、エネルギー強度(最終エネルギー消費/GDP)に注目し、温暖化の抑制にともなう省エネルギーの進展について確認する。図7に、最終エネルギー消費、GDP、エネルギー強度を示す。

最終エネルギー消費は、温度上昇が抑制されるほど、小さい傾向にあるが、2100年にかけてカテゴリー間の差は明確ではなくなる(図7a)。GDPは2100年まで大部分のシナリオで増加が想定されている(図7b)。最終エネルギー消費とGDPの変化の結果、エネルギー強度は、温暖化が抑制されるほど、現状(2020年は2.16MJ/USD)から、より減少する傾向が共通している。ただし、2100年においては、カテゴリー間の差は明確ではなくなり、省エネルギー可能な分野が限られてくることが理由と考えられる。温暖化が2℃を下回る場合、2050年は約1.11(C1)~1.36(C4)MJ/USD、2100年は約0.67(C1)~0.79(C4)MJ/USDであり、削減率(2020年比)でみると、2050年には約42(C4)~48(C1)%、2100年には約70(C1~C4)%である(図7c)。

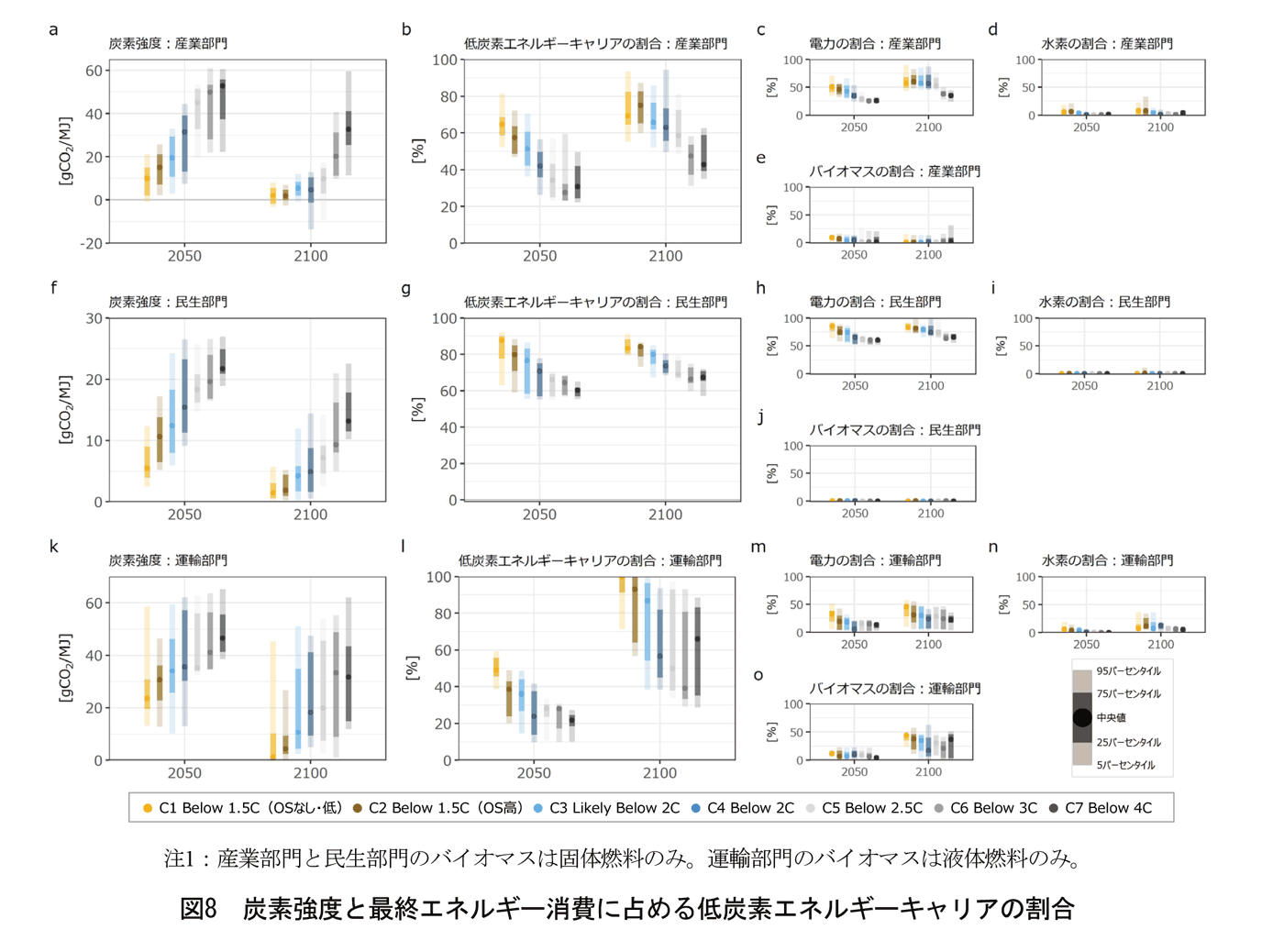

需要サイドの対策には、省エネルギーに加えて、化石燃料の直接燃焼から、低炭素エネルギーキャリアである電力、水素、バイオマスへの転換が挙げられる。こうした低炭素エネルギーキャリアへの転換は、最終エネルギー消費における化石燃料の直接燃焼の割合を下げるため、炭素強度(CO2排出量/最終エネルギー消費)の低下につながる。図8に、需要サイドの部門別に、炭素強度と最終エネルギー消費に占める低炭素エネルギーキャリアの割合を示す。

需要サイドのすべての部門において、温暖化の抑制度合いが強くなるほど、炭素強度が低下する傾向(図8a、f、k)、また、低炭素エネルギーキャリア(電力、水素、バイオマスの合計)の割合が増加する傾向(図8b、g、l)、がそれぞれシナリオ間で共通している。

温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)における各部門の傾向は以下の通りである。

炭素強度(図8a、f、k)は、産業部門では約10~32 gCO2/MJ(2050年)、約2~5 gCO2/MJ(2100年)、民生部門では約6~15 gCO2/MJ(2050年)、約1~5gCO2/MJ(2100年)、運輸部門では約24~36 gCO2/MJ(2050年)、約1~18gCO2/MJ(2100年)に、それぞれ低下している(2020年は、産業部門が約55gCO2/MJ、民生部門が約26gCO2/MJ、運輸部門が約65gCO2/MJ。いずれもシナリオの中央値)。

一方、低炭素エネルギーキャリアの割合(図8b、g、l)は、産業部門では、約42~65%(2050年)、約63~75%(2100年)、民生部門では、約71~88%(2050年)、約74~84%(2100年)、運輸部門では、約24~49%(2050年)、約57~99%(2100年)に、いずれも増加している(2020年は、産業部門が約26%、民生部門が約57%、運輸部門が約2%。それぞれシナリオの中央値)。

低炭素エネルギーキャリアの割合を電力、水素、バイオマスに分けてみると、温暖化水準が2℃を下回る場合(C1~C4)では、電力の割合(図8c、h、m)は、一部(運輸部門の2050年のC3)を除き、中央値がすべての部門で最も高くなっている(産業部門:34~51%(2050年)、57~90%(2100年)、民生部門:66~85%(2050年)、74~83%(2100年)、運輸部門:5~33%(2050年)、24~46%(2100年))。

水素は、民生部門(図8 i)では導入がほぼ想定されておらず、産業部門(図8d)、運輸部門(図8n)での導入がみられる(産業部門:0~6%(2050年)、1~8%(2100年)、運輸部門:1~6%(2050年)、7~13%(2100年))。

バイオマスも水素と同様、民生部門にはほぼ導入が想定されていない(図8 j)。産業部門(図8e)と運輸部門(図8o)に導入が想定されているが、2100年にかけて、産業部門では割合が小さくなる傾向があり、運輸部門では割合が高くなる傾向がある(産業部門:4~9%(2050年)、0~1%(2100年)、運輸部門:10~12%(2050年)、17~44%(2100年))。

4. 2050年CO2ネットゼロ排出達成時のエネルギー需要サイドの多様性

本章では、パリ協定の温度目標に整合的なシナリオ(C1~C4)のうち、2050年11)にCO2ネットゼロ排出に達している44本のシナリオ12)の達成時に着目し、エネルギー需要サイドに多様性があることを示す。

以下、本章の分析の考え方を述べる。多数のシナリオを分析する場合、前章の分析に限らず、IPCCの報告書などにおいても、パラメータの情報が分布として集約された形で整理されることが一般的である。これは、さまざまな異なる仮定の下で作成されたシナリオ間にみられる共通した傾向の把握には有益な方法であり、本稿(3章)でも採用している。一方で、パラメータの分布間にみられる代表値の大小関係がすべてのシナリオで共通しているとの誤解を招く場合があることや、分布のみから個々のシナリオにおけるパラメータの組み合わせを推測することは困難であるといった短所もある。本来、シナリオは一つ一つ独立したものであり、全体のバランスで一つの将来像を提示しているものであるため、パラメータの組み合わせにも、各シナリオの意義があるという見方もできる。

以上を踏まえ、本章では、前章の分析を補完することを意図して、個々のシナリオにおけるパラメータの組み合わせを可能な限り提示するアプローチをとる。そのため、一見煩雑な図を多数示すことになるが、こうした煩雑さがまさにシナリオの多様性を示すものであり、分布を中心とした整理のみでは、多くの場合、見過ごされている情報である。ここでは「2050年にCO2ネットゼロ排出に達している」という同一条件にあるシナリオのみを抽出することで、結果の解釈がなるべく容易になるようにしている。

シナリオには数多くのパラメータが報告されており、それらすべての組み合わせを同時に把握することは困難である。ここでは、エネルギー需要サイドに着目して、CO2排出量と最終エネルギー消費の構成の関係について個々のシナリオの内訳を整理する。これにより、エネルギー需要サイドにおける温暖化対策、特に複数の低炭素エネルギーキャリア、CCS、BECCSの代替関係を分析する。

4.1. 需要サイドのCO2排出量と最終エネルギー消費

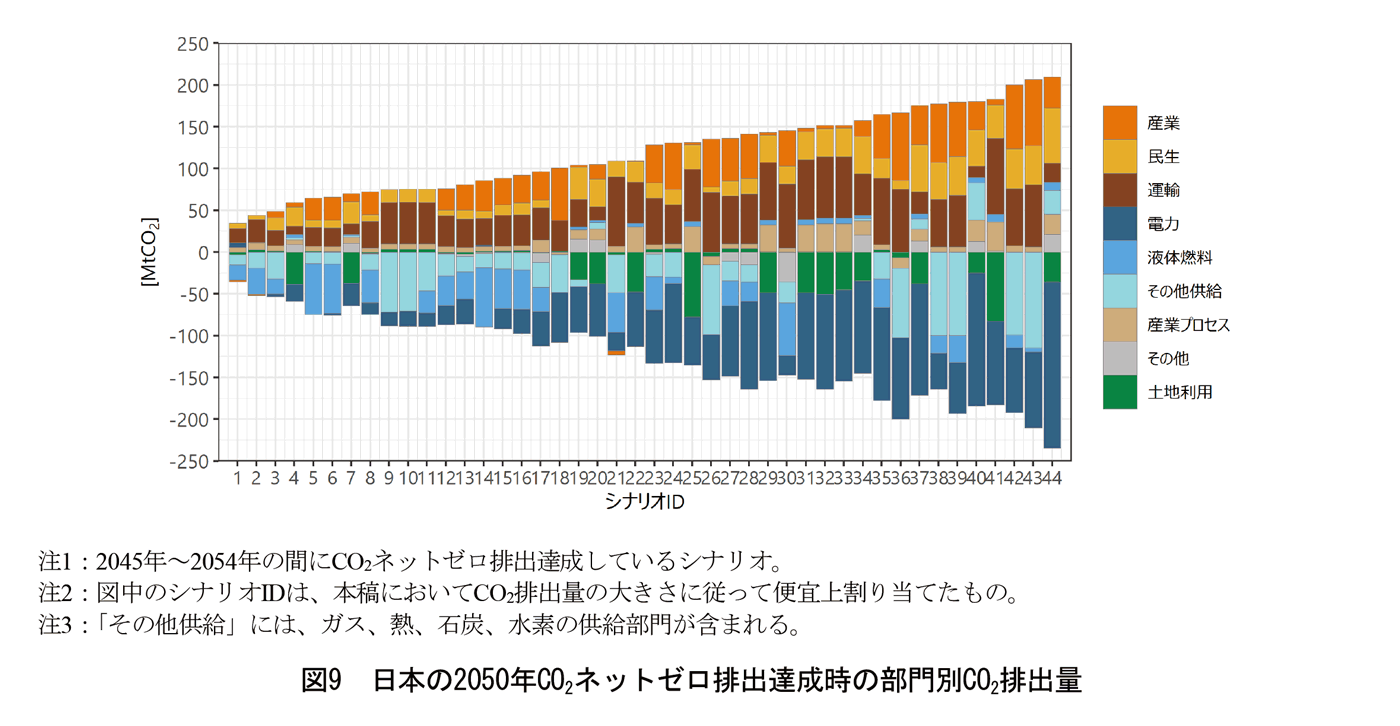

はじめに、日本の2050年CO2ネットゼロ排出達成時の部門別CO2排出量を確認する。図9は、44本のシナリオの部門別CO2排出量を、残余する排出量の大きさに従って並べたものである(図中のシナリオIDは、本稿においてこの順番に従って便宜上割り当てたものであり、IDは以下共通とする)。

残余する排出量は約50~200MtCO2であり、いずれのシナリオにおいても残余排出と同量のマイナス排出によって、CO2ネットゼロ排出となっている。共通する点として、土地利用のみで除去を想定しているシナリオはなく、複数のエネルギー供給部門へのCDRの導入が想定されていること、また、残余する排出の大部分がエネルギー需要サイドであること(残余排出量に占めるエネルギー需要サイドの割合は中央値88%(最小値50%、最大値100%))が挙げられる。一方で、排出が残余する部門、マイナス排出となる部門の組合せをみると、同じ2050年CO2ネットゼロ排出達成時においても、多様性があることがわかる。なお、3章の図3においてもCO2排出量の分布を部門別に示したが、図9にみられる多様な部門の組み合わせを読み解くことは困難であることがわかる。

残余する需要サイドの合計CO2排出量は、約21~200 MtCO2である。部門別にみると、産業部門は約-5~81 MtCO2、民生部門は約0.4~66 MtCO2、運輸部門は約10~91 MtCO2である。残余する部門の組合せはさまざまであり、CO2排出量に占める部門別の割合は中央値でみると、産業部門が35%、民生部門が24%、運輸部門が45%であり、運輸の割合が高いが、範囲(最小値と最大値の差)は、産業部門は0~63%、民生部門は0~58%、運輸部門は15~84%である。

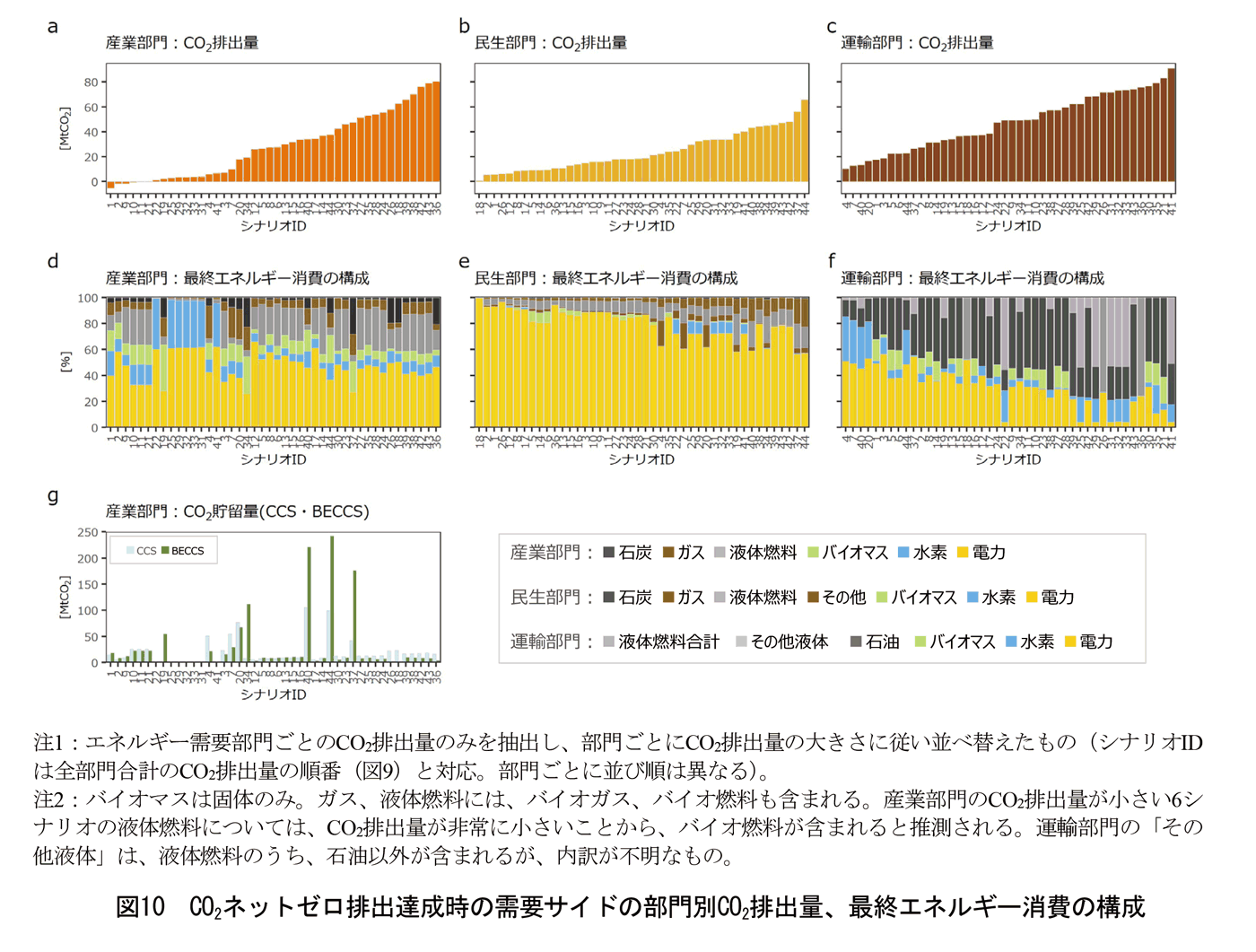

次に、図9のうち、エネルギー需要サイド(産業、民生、運輸)のみを取り上げ、需要サイドの部門ごとに、それぞれのCO2排出量を大きさに従って並べ(図9のシナリオの並び順と異なるだけでなく、部門ごとにも並び順が異なることに留意)、最終エネルギー消費の構成との関係を分析する(図10)。産業部門については、CCS、BECCSが導入されるシナリオもあるため、CO2貯留量との関係も分析に含める。

CO2ネットゼロ達成時で、残余するCO2排出量と最終エネルギー消費の関係を考えると、CO2排出量が多く残余しているシナリオほど、最終エネルギー消費にも多くの化石燃料消費が残余しているため、相対的に、低炭素エネルギーキャリアの割合が小さくなる。逆に、残余するCO2排出量が少ないシナリオでは、最終エネルギー消費に占める低炭素エネルギーキャリの割合は大きくなる。

この関係が最も明確に表れているのは、民生部門(図10b、e)である。CO2排出量が小さいほど、液体燃料とガスの直接燃焼の割合が小さくなるとともに最終エネルギー消費に占める電力の割合が高くなる傾向があり、CO2排出量が最も小さいシナリオでは、ほぼ100%となっている(図10e)。すなわち、残余するCO2排出量が小さいシナリオほど、電化率が高いと言うことができる。これは、民生部門では、電力以外の低炭素エネルギーキャリアの導入を想定しているシナリオが限られているためであると考えられる。

運輸部門(図10c、f)においても、CO2排出量が小さいシナリオほど最終エネルギー消費に占める電力の割合が高くなる傾向があるが、民生部門とは異なり、水素(燃料電池車)、バイオマス(バイオ燃料車)の割合もあわせて高くなっている(図10f)。水素とバイオマスが同時に高くなるシナリオもあれば、いずれかだけが高くなるシナリオもある。いずれの場合も、CO2排出量が小さいシナリオほど、低炭素エネルギーキャリアの割合が合計として高くなるが、電化率との関連は民生部門ほど明確ではない。

産業部門(図10a、d、g)では、低炭素エネルギーキャリアに加えて、CCSとBECCSの導入が想定されているシナリオもある。CO2貯留が想定されるシナリオでは、CCS、BECCSがそれぞれ想定されており(図10g)、CCS分の化石燃料と、BECCS分のバイオマスの割合が相対的に大きくなるため、最終エネルギー消費に占める電力の割合は小さくなる傾向がある(図10d)。CCSが導入されている場合、排出量にはカウントされないが、最終エネルギー消費における化石燃料消費(主に石炭)自体は残余している。

また、CCSが導入されているにも関わらず、CO2排出量が相対的に大きいシナリオもある。この場合、排出量分とCCS分の化石燃料が消費されているため、より多くの化石燃料が残余していることが見て取れる(図10d、gのシナリオID40、44)。CO2貯留が想定されずにCO2排出量を小さくするシナリオでは、電力と水素がほぼ100%となっている(図10d、gのシナリオID 22、25、29、32、33、31)。これは、CCSとBECCSが想定されない中でCO2排出量をゼロに近づけるためには、化石燃料消費量を減らさなければならないためである。低炭素エネルギーキャリアの割合が小さく、CCSなしで排出量が小さいシナリオでは、排出量を除去するためにBECCSが多く導入される(図10d、gのシナリオID19、34)。この場合、化石燃料の割合とバイオマスの割合が高く、電化率は低くなる。

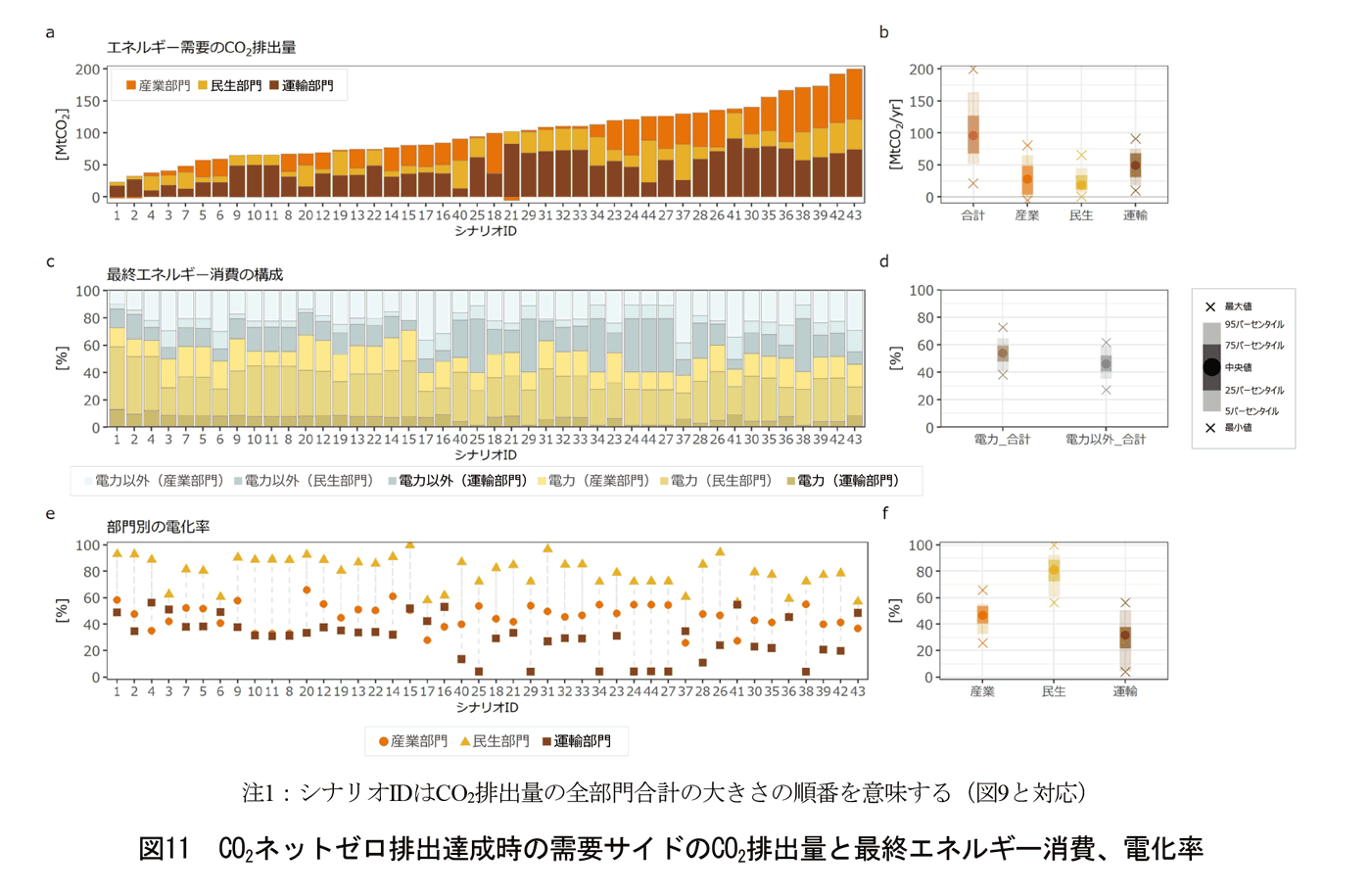

需要サイドのCO2排出量の合計の順番に並べなおし、全部門を合わせて示したものが図11である。ここでは、低炭素エネルギーキャリアのうち、すべての部門で高い割合を示していた電力に着目して整理する(図11c、e)。

2050年CO2ネットゼロ排出達成シナリオにおける最終エネルギー消費に占める電力の割合は、中央値でみると全体54%(38~73%)であり、すべてのシナリオで2020年(28%)よりも電化率が高くなっていることが見てとれる(図11d)。部門別では、産業部門が47%(26~66%)、民生部門が81%(56~100%)、運輸部門が32%(4~56%)である(()内は範囲)。すべてのシナリオで、各部門における最終エネルギー消費に占める電力の割合が、2020年(産業部門:24%、民生部門:56%、運輸部門:2%)よりも高くなっている(図11f)が、増加量はシナリオごとに異なる(図11e)。そのため、2050年CO2ネットゼロ排出達成時における部門ごとの電化率の組合せは、シナリオによりさまざまである(図11e)。民生部門は、すべてのシナリオにおいて電化率が最も高い部門であるが、56~100%まで幅があり、ほかの部門よりも数十%pt以上高いシナリオもあれば、3部門ともほぼ同水準のシナリオもある。現状(2020年)にみられる部門間の電化率の大小関係が変化するほど、部門ごとの電化率の変化量に差があるシナリオもある。例えば、産業部門と運輸部門の電化率の大小は、2020年では産業部門のほうが22%pt高く、2050年においても35本のシナリオでは、現状と同様、産業部門のほうが高いままであるが、それ以外の9本のシナリオでは運輸部門のほうが高くなっている(図11e)。

以上の通り、CO2ネットゼロ排出達成にすべての部門で電化が進むことがシナリオ間で共通しているが、部門ごとの電化の進み方だけをみても、多様であることを示した。なお、図11では、各パラメータについて分布もあわせて示しているが(図11b、d、f)、個々のシナリオにおけるパラメータの組合せ(図11a、c、e)を推測することが困難であることがわかる。

4.2. 電力需要・発電電力量

前節では、最終エネルギー消費の構成における低炭素エネルギーキャリアの割合、特に電化率に着目して分析したが、本節では、電化率と関連する需要サイドの電力需要の大きさと、それを賄う供給サイドの発電電力量の大きさについて考察する。

電化率が増加していても、最終エネルギー消費量の大きさ次第で、電力需要は増加も減少もありうる。それに加えて、発電電力量は、グリーン水素製造やDACCSのための電力がどの程度必要になるかにも左右される。これらに消費される電力量は、需要サイドの電力需要としては計上されないため、導入されるほど発電電力量と電力需要の差が大きくなる。さらに、グリーン水素が製造される場合には、発電電力量の増加につながるとともに、需要サイドへの水素が導入される分だけ、電力需要が小さくなることも考えられる。

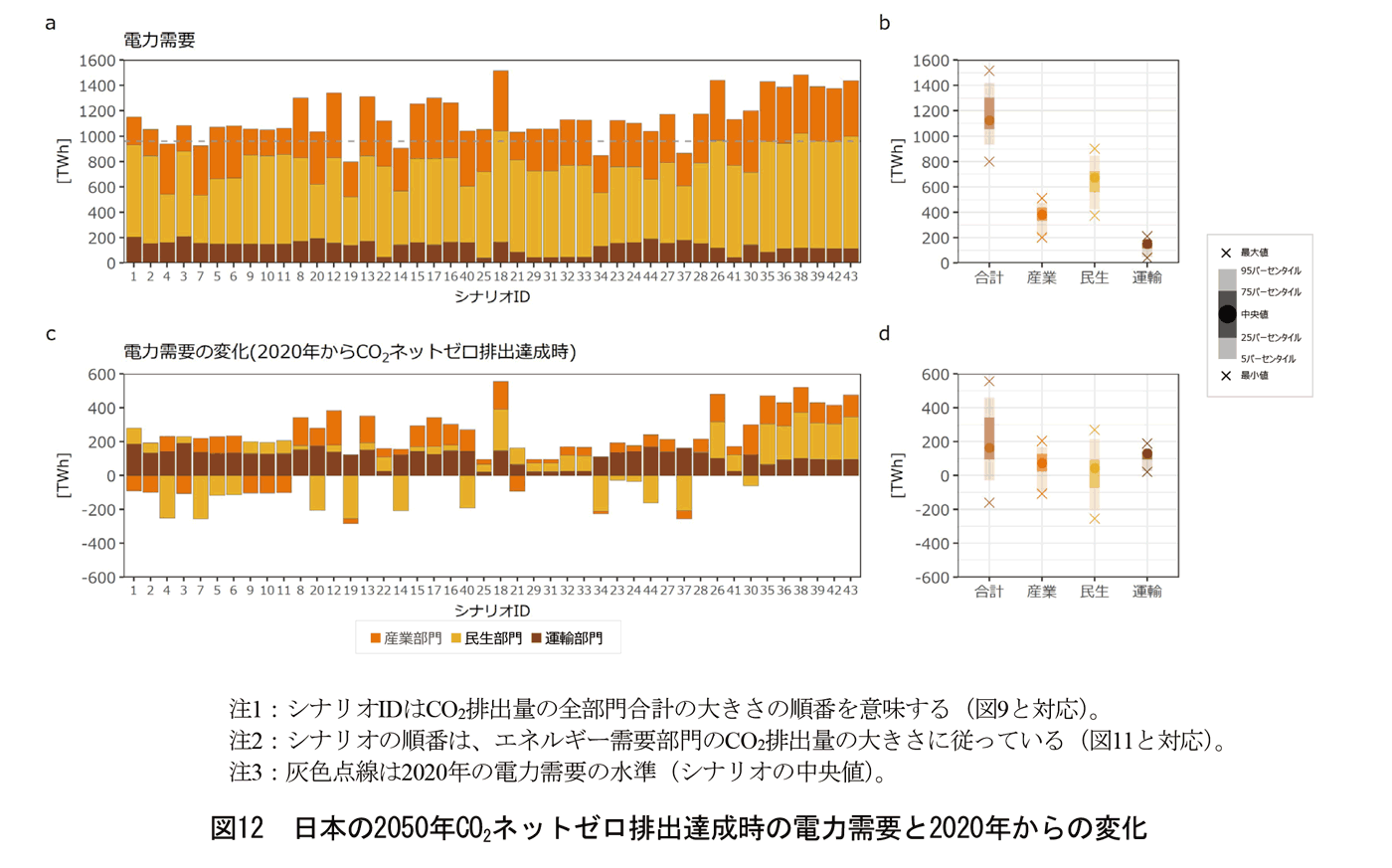

はじめに、電力需要について、CO2ネットゼロ排出達成時点と、現状(2020年)からCO2ネットゼロに至るまでにおける変化量をシナリオ別に示す(図12)。

電力需要の中央値は、約1,100TWhであるが、範囲は約800~1,600TWhと幅があり(図12a、b)、約9割のシナリオで2020年から増加が見られる(図12c、増加は38シナリオ、減少は6シナリオ)。部門別にみると、電力需要の中央値は、産業部門は383TWh(範囲は202~514TWh)、民生部門は674TWh(範囲は376~902TWh)、運輸部門は152TWh(範囲は42~211TWh)である(図12b)。

2020年からの電力需要の変化(図12d)をみると、大部分のシナリオで合計だけでなく、部門別の電力需要が増加する(部門別では減少するシナリオの割合が全体よりはやや高い)。電力需要の変化量をシナリオ別にみると(図12c)、シナリオ間で増減の違いが最もみられるのは民生部門であり、30本のシナリオが増加、14本のシナリオが減少している。産業部門は34本のシナリオが増加であるが、10本のシナリオは減少である。運輸部門は現状の電力需要がほぼゼロであるため、電化率の増加にともなってすべてのシナリオで増加している。現状で相対的に電力需要が高い民生部門では、電化が進む一方で省エネも進むことが想定され、両者の大小関係によって変化の方向が異なると考えられる。なお、ここでは各パラメータの分布も参考として示しているが(図12b、d)、これらのみから、個々のシナリオにおけるパラメータの組合せ(図12a、c)を推測することが困難であることがわかる。

本稿では個々のシナリオのデータは割愛するが、電力について供給サイドからみると、発電電力量の中央値は約1,300TWhであるが、範囲は約880~1,620TWhと幅がある。主なゼロエミ電源の発電電力量におけるばらつきの大きさ(90%範囲)は、太陽光が81 TWh、風力が584 TWh、原子力が362 TWh、化石燃料CCSが159 TWh、BECCSが102 TWhである。こうしたばらつきは、シナリオ分析の際に設定される、電源の導入可能量や電源間のコスト差などの想定によるものだと考えられる。

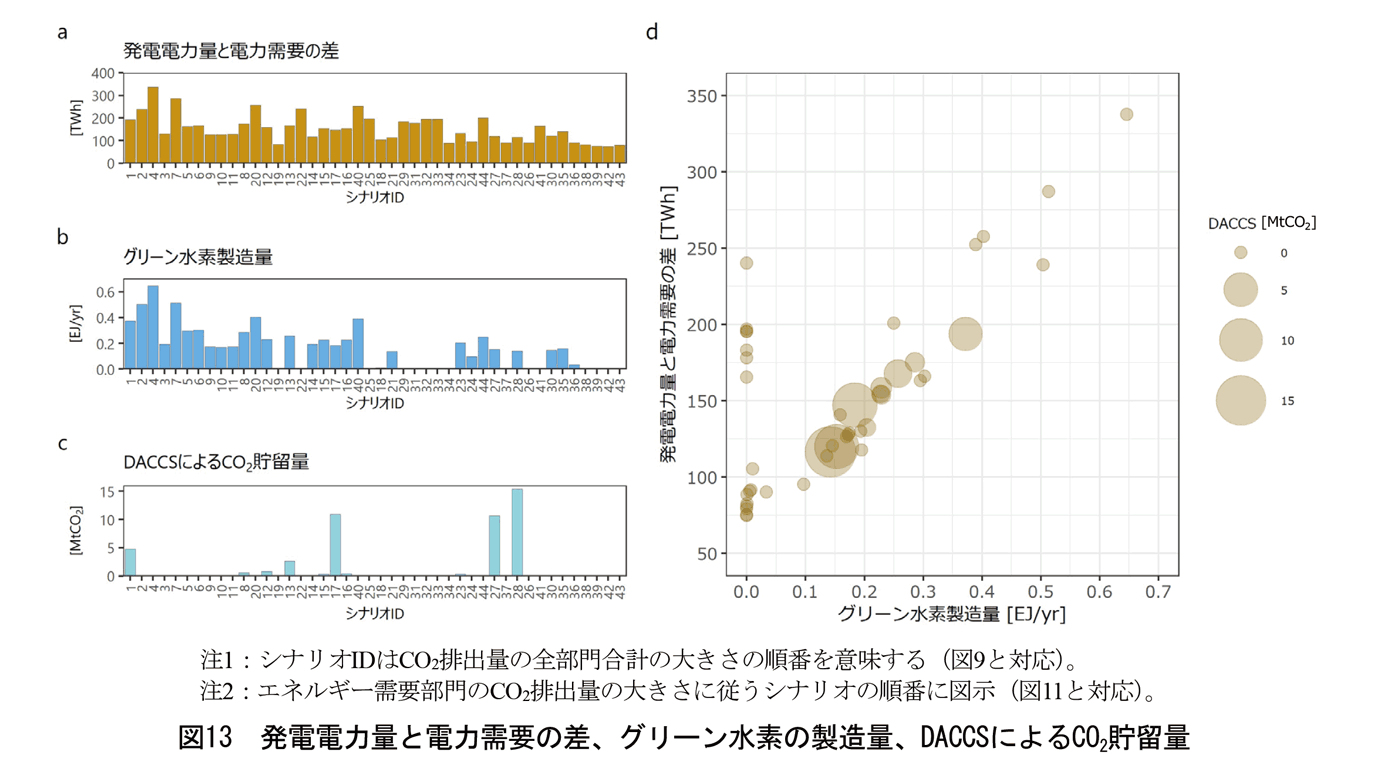

最後に、電力需要と発電電力量の差について考察する。発電電力量と電力需要の差を確認すると、中央値は約140TWhであるが、範囲は75~338TWhであり、シナリオによっては差が大きい(図13a)。送配電ロス以外に大きな差が生じる理由として、前述のとおり、グリーン水素の製造(水の電気分解による水素製造)における電解装置の稼働と、DACCSの稼働に消費される電力が考えられる。これらの消費電力は、AR6のシナリオデータの報告上では、発電電力量としては計上されるが、需要サイドの電力需要には計上されないためである。

そこで本稿では、グリーン水素の製造量と、DACCSによるCO2貯留量から、グリーン水素製造とDACCSによる消費電力量を推測する(AR6DBでは、グリーン水素製造とDACCSの稼働の消費電力量自体や、電解装置とDACCSの電力消費効率の設定は報告されていない)。図13に、発電電力量と電力需要の差、グリーン水素製造量、DACCSによるCO2貯留量を、需要サイドのCO2排出量の大きさに従って示した。グリーン水素製造量を報告しているシナリオは33本であり、報告シナリオの中央値は0.19EJ/yr(最小はほぼゼロ、最大は0.65EJ/yr)である(図13b)。DACCSによるCO2貯留を報告しているシナリオは11本であり、報告シナリオの中央値は0.8MtCO2(最小はほぼゼロ、最大は15.4MtCO2)である(図13c)。発電電力量と電力需要の差の大きさとグリーン水素製造量の図は似通った傾向を示すことから、対応関係が推測できる(図13a、b)。

まず、DACCSによる消費電力量を、文献値を参考に推計する。IEA(2022)によると、DACCSの単位電力消費量は約400~660 kWh/tCO213)とされており、これとCO2貯留量を乗じることで、消費電力量を推計する。単位消費電力量に幅があるが、最もDACCSの影響が大きい場合として、660kWh/tCO2を用いると、DACCSの消費電力量は、中央値で0.55TWh(範囲は0~10TWh)と推計された。DACCSの消費電力量は限定的であり、図13dをみても、DACCSの大きさに応じて発電電力量と消費電力の差が変動する傾向は見て取れない。

次に、グリーン水素製造による消費電力量を推計する。まず、電力需要と発電電力量の差から、先に推計したDACCSの電力消費を差し引いたのち、グリーン水素製造量と正の相関があることから(図13d)、回帰分析により平均的な消費電力量を推計した(定数項は送配電ロスと解釈する)14)。その結果、回帰係数15)から推計されたグリーン水素製造の電力消費は、中央値73 TWh(範囲は0.1~242 TWh)と推計された。

以上を整理すると、発電電力量に占める割合は、電力需要(産業、民生、運輸)が80~100%、グリーン水素製造の中央値が約5%(範囲は0~20%)、DACCSが0~1%となった。電力需要が大半であるが、グリーン水素製造の消費電力量が1~2割を占めるシナリオもある。グリーン水素自体のエネルギー量(1EJ/yr以下)は限られているが、製造における消費電力量が発電電力量に与える影響は無視できない。

今回の分析対象においては、DACCSによるCO2貯留を想定しているシナリオは少なかったため、発電電力量に与える影響は限定的である。これはCDRとしてはBECCSによるCO2貯留をより多く想定しているシナリオが多かったためである。図9をみると、残余排出の最大値は約200MtCO2程度であり、仮に、これらをすべてDACCSのみで除去する場合を概算すると、消費電力量としては約132TWhとなる(すべてDACCSで除去すると想定した場合には残余排出量が同量とならない可能性があるので、厳密には単純に置き換えることはできない)。

5. おわりに

本稿では、2022年のIPCC 第6次評価報告書(AR6)のシナリオデータベースの公開により利用可能になった約600本の日本のシナリオを用いて、温暖化の抑制にともなうエネルギーシステムの転換における共通性と、2050年(2045~2054年)CO2ネットゼロ排出達成時のエネルギー需要サイドの多様性を分析した。

脱炭素に向けたエネルギーシステムの転換における共通性として、以下を明らかにした。世界全体の温暖化を低く抑えるシナリオほど、日本においても、CO2排出量の大幅な削減が想定されており、温暖化が2℃を下回る場合には、世界全体と同様、大部分のシナリオがCO2のネットゼロ排出に達する。日本全体で化石燃料依存度を低減させることでエネルギー供給・需要においても、部門に関わらず大幅な削減が共通して想定される。供給サイドでは、化石燃料を原料とした供給を減少させつつ、ゼロ/ネガティブ排出の方法も組み合わせた供給へと、全部門に共通して転換される。需要サイドでは、省エネルギーに加えて、石炭・ガス・石油の直接燃焼から、低炭素エネルギーキャリア(電力・水素・バイオマス)への転換による炭素強度の低下が進む。特に、電力への転換は、すべての部門で最も進むことが共通している。また、CCS(二酸化炭素回収・貯留)やCDR(二酸化炭素除去)によるCO2貯留は、供給・需要両サイドで導入が想定され、温暖化の抑制に応じた貯留量の増加とともに、貯留量に占めるCDRの割合も共通して高くなる。

2050年CO2ネットゼロ排出達成時の需要サイドの多様性として、以下を明らかにした。CO2ネットゼロ排出達成時における、部門ごとに残余するCO2排出量とその組み合わせは多様である。また、残余排出量の大きさに応じて低炭素エネルギーキャリアの割合や化石燃料の残余の仕方も多様である。民生部門では、電力以外の低炭素エネルギーキャリア(水素・バイオマス)が限られているため、CO2排出量の小さいシナリオほど電化率は高く、残余排出がほぼゼロのシナリオでは電化率はほぼ100%に達する。運輸部門においても、CO2排出量が小さいほど電化率が高くなるが、水素、バイオマスの割合も合わせて高くなる。産業部門は、低炭素エネルギーキャリアの組合せに加えて、CCSとBECCS(二酸化炭素回収・貯留つきバイオエネルギー)の導入との関係から、最終エネルギー消費の構成がより多様である。

低炭素エネルギーキャリアのうち、電力は、すべての部門で共通して現状から増加する傾向が確認されたが、電化率(最終エネルギー消費に占める電力の割合)の範囲は、全体では38~73%(54%)、部門別では、産業部門が26~66%(47%)、民生部門が56~100%(81%)、運輸部門が4~56%(32%)と多様であった(()内は中央値)。電力需要についても、最終エネルギー消費の変化との関係から、電化率が増加している場合でも、増加・減少するシナリオどちらも確認された(運輸部門は一貫して増加を示すが、民生・産業部門では増加・減少もみられた)。こうした電力需要のばらつきには、発電部門のゼロエミ電源の利用可能量の想定や、グリーン水素製造、DACCS(直接空気回収・貯留)の消費電力が関係している。グリーン水素製造の消費電力量は、本稿の試算では発電電力量の約5%(最大20%)など、ゼロエミ電源の利用可能量の配分や、需要サイドでの水素利用により電力需要を変化させる可能性もある。

温暖化の抑制のためには、電化をすべての部門で進めるべきであることは、一定の共通認識があるといえる。同時に、エネルギーシステム全体のさまざまな転換に影響を受けながら、必要な電化の水準が決まることにも留意すべきである。これは電化だけに限らず、あらゆる排出削減策の検討に際しても当てはまる。個別の削減策のみに着目するのではなく、エネルギーシステム全体としてどのようなネットゼロ排出達成への道筋を描いているのかを、議論の前提として共有する必要がある。その上で、各技術の導入目標設定、研究開発支援の優先順位などの意思決定を行うべきである。そのためには、特定のシナリオや、個別の数値に縛られることなく、さまざまなシナリオにおいて共通してみられる傾向や、シナリオ間の多様性について理解を深めていくことが有用であると考える。

最後に、分析の課題について述べる。AR6の執筆には英文の査読付き論文のみが引用され、2022年の公開より数年前に掲載された論文も対象となる。そのため、近年の技術・政策動向や日本の特性が十分反映されていない可能性がある。例えば、水素・アンモニア発電やメタネーションなど、日本の脱炭素化に向けて検討が進められている技術は、今回分析対象としたAR6のシナリオにおいては、明確には影響が確認できなかった。日本のみを対象としたシナリオは、国内の機関によるものが大部分であり、日本の状況が詳細に考慮されていると期待でき、併せて分析することで、日本独自の事情を反映できると考えられる。

参考文献

- DeAngelo, J., Azevedo, I., Bistline, J., Clarke, L., Luderer, G., Byers, E. and Davis, S.J. (2021), “Energy systems in scenarios at net-zero CO2 emissions,” Nat. Commun. 12 6096

https://doi.org/10.1038/s41467-021-26356-y - Edward, B. et al. (2022), “AR6 Scenarios Database (1.0)”, Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5886912 - Gambhir, A., Rogelj, J., Luderer, G., Few, S. and Napp, T. (2019), “Energy system changes in 1.5 °C, well below 2 °C and 2 °C scenarios,” Energy Strategy Reviews, 23, pp.69-80.

https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.12.006 - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2014), “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group Ⅲ to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” Cambridge University Press.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018), “Global Warming of 1.5 °C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emissions pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.”

https://www.ipcc.ch/sr15/ - Intergovernmental Panel on Climate Change (2021), “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, IPCC Sixth Assessment Report.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ - Intergovernmental Panel on Climate Change (2022), “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”, IPCC Sixth Assessment Report.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ - International Energy Agency (2022), “Direct Air Capture A key technology for net zero.”

https://iea.blob.core.windows.net/assets/78633715-15c0-44e1-81df-41123c556d57/DirectAirCapture_Akeytechnologyfornetzero.pdf - Ju, Y. and Silva Herran, D. (2021), “UTokyo-mip/JMIP_dataset: JMIP_dataset_2021 (v2.1),” Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.4817656 - Kikstra, J S. et al. (2022), “The IPCC Sixth Assessment Report WGIII climate assessment of mitigation pathways: from emissions to global temperatures”, Geosci. Model Dev., 15, 9075-9109

https://doi.org/10.5194/gmd-15-9075-2022 - Oshiro, K., Gi, K., Fujimori, S., van Soest, H. L., Bertram, C., Despres, J., Masui, T., Rochedo, P., Roelfsema, M., and Vrontisi, Z. (2019), “Mid-century emission pathways in Japan associated with the global 2 °C goal: National and global models’ assessments based on carbon budgets,” Climatic Change, 162, pp.1913-1927.

https://doi.org/10.1007/s10584-019-02490-x - Sakamoto, S., Nagai,Y., Sugiyama, M., Fujimori, S., Kato, E., Komiyama, R., Matsuo, Y., Oshiro, K., and Silva Herran, D. (2021), “Demand-side decarbonization and electrification: EMF 35 JMIP study,” Sustain. Sci. 16, pp.395?410.

https://doi.org/10.1007/s11625-021-00935-w - Sugiyama, M. (2012), “Climate change mitigation and electrification,” Energy Policy, 44, pp.464?468.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.01.028 - Sugiyama, M., Fujimori, S., Wada, K. and Weyant, J. (2021, a), “Introduction to the special feature on energy scenarios for long-term climate change mitigation in Japan,” Sustain. Sci. 16, pp.347?353.

https://doi.org/10.1007/s11625-021-00931-0 - Sugiyama, M., Fujimori, S., Wada, K., Oshiro, K., Kato, E., Komiyama, R., Silva Herran, D., Y. Matsuo, H. Shiraki, and Ju, Y. (2021, b), “EMF 35 JMIP study for Japan’s long-term climate and energy policy: scenario designs and key findings,” Sustain. Sci.

https://doi.org/10.1007/s11625-021-00913-2 - UNFCCC. Paris Agreement (2015), “Decision 1/CP.17 - UNFCCC Document FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.”

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf - United Nations: “Long-term strategies portal.”

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies, アクセス日2022.12.23. - 坂本将吾(2018)「CO2の長期大規模削減と電化―排出制約下における電化の促進と電力需要の関係性―」電力経済研究, No. 65, pp.121-135.

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/periodicals/pdf/periodicals65_09.pdf - 坂本将吾,堀尾健太(2020)「ネットゼロ排出達成時におけるCO2排出・除去の態様―IPCC SR15シナリオデータを中心とした検討―」,電力中央研究所報告Y20001.

https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=Y20001 - 首相官邸(2020)「第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説」,令和2年10月26日.

https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html

- 1)日本の長期目標においては、GHG全体のネットゼロ排出をカーボンニュートラルと定義しているが、以降本稿では、IPCC第6次評価報告書の第1作業部会(IPCC, 2021)の定義を参照の上、CO2ネットゼロ排出をカーボンニュートラルと同義として用いる。

- 2) Sugiyama(2012)は、緩和策が厳しくなるほど最終エネルギー消費量に占める電力の割合(電化率)が高くなる(電化)傾向が、さまざまな機関(国際エネルギー機関,Eurelectric,自然エネルギー財団,電力中央研究所)のシナリオに共通していることを整理している。IPCCの報告書(IPCC, 2018、IPCC, 2022)では、エネルギー需要部門における電化率が高い傾向が世界全体について示されている。坂本(2018)では、AR5シナリオデータベースを用いて、温暖化の抑制が進むほど、世界全体の電化率が高くなることを示している。Gambhir et al. (2019) では、多数のシナリオから、1.5℃シナリオでは、それ以上の温度上昇シナリオよりも電化率が高いことを示している。坂本・堀尾(2020)では、SR15シナリオデータベースを用いて、世界全体のCO2ネットゼロ排出達成時点において、現状よりも電化率が高くなっていることを示している。DeAngelo J. et al. (2021) では、SR15シナリオデータベースの177のネットゼロ排出達成シナリオを分析し、共通して電化率が高いことを示している。

- 3) JMIP(Sugiyama et al.(2021 a), Sugiyama et al.(2021 b))は、国内の研究機関による2050年80%削減シナリオを比較したプロジェクトであり、シナリオデータも一般に公開されている(Ju, Y. and Silva Herran, D., 2021)。Sakamoto et al. (2021) は、このプロジェクトにおいて、需要サイドに着目し、5つのモデルに共通で電化率が高くなることを示している。

- 4)Oshiro et al (2019)は、国内外の9つのモデルによる世界全体の温暖化抑制に応じた日本の結果を比較している数少ない例である。

- 5)AR6DBには合計で3,131本のシナリオが収録されている。このうち、複数の部門をカバーする少なくとも1種類の排出量、エネルギー指標を報告している世界シナリオ2,266本に対して品質チェックが実施され、1,686本が通過した。品質チェックでは、足元のCO2排出量、CH4排出量、CCS導入量、一次エネルギー、原子力・太陽光・風力の発電量との乖離の度合いに加えて、2030年までのネガティブエミッション、CCS、原子力、CH4排出量に極端な値がないか確認された。

- 6)温暖化水準の評価を行うためには、2100年までのCO2(全体及びエネルギー・産業プロセス)、CH4、N2O排出量を最低限報告する必要がある。AFOLU(土地利用)部門のCO2排出量が報告されていない場合、2020年の総排出量とエネルギー及び産業プロセスの排出量の差は500MtCO2以上でなければならない。

- 7) CO2排出量を報告しているシナリオ数。他のパラメータを部分的に報告していない場合もある。

- 8)なお、AR6DBには、日本のみを分析対象にしたシナリオもあるが、世界全体の温暖化水準との対応関係は把握できないため、本稿では使用しない。

- 9)温暖化水準が評価されたシナリオ全体では、12の研究機関の20種類のモデルによるものである(同じモデルの異なるバージョンを区別した場合には、44タイプ)。収集されたシナリオデータがデータベースとして構築される際、異なる出力変数や定義で報告されたシナリオが調整され、シナリオの比較可能性を高める処理がなされている。ただし、シナリオデータの提出は、自発的になされるものであり、シナリオ設計やシナリオ数の面で、偏りなく収集されたシナリオ群であるとは保証されているものではない。

- 10) 2020年のCO2排出量はすべて分析対象シナリオの中央値。シナリオにおいて、2020年が実績値ではなく計算値であるシナリオも含まれており、ばらつきがあるため、中央値で示す。シナリオ値が実績値とずれている場合があり、シナリオ内での変化の大きさの目安を得るため実績値ではなくシナリオ値を示している。

- 11)年単位のCO2排出量は線形補間で推計しており、推計誤差を考慮して2045~2054年の間にCO2ネットゼロ排出を達成しているシナリオとした。

- 12) 5つのモデル(4つのモデルタイプ)のみのシナリオに限られてしまう点には留意が必要である。

- 13)IEA(2022)に示されているSolid DACのエネルギー消費量の合計とそれに占める電力の消費割合それぞれの最大値・最小値から、筆者が推計。

- 14)なお、回帰係数の推定に際しては、グリーン水素製造もDACCSによる貯留もないシナリオにおいても、発電電力量と電力需要の差が150TWh以上確認できるシナリオは除外した。これらのシナリオは、グリーン水素製造の量が未報告であるが、最終エネルギー消費に占める水素の割合が高いシナリオであることから、一定程度のグリーン水素製造をしている可能性があると考えられる。これらのシナリオについては、発電電力量と電力需要の差はすべて送配電ロスとみなすことになるが、過大である可能性がある。

- 15)推定された回帰式は、374(20.6)×グリーン水素製造量+73(16.1)であり(()内はt値)。調整済み決定係数は0.93。

坂本 将吾(Shogo Sakamoto)

電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部(兼)社会経済研究所